16岁到26岁:一位河北少年用十年青春讲述真实的传销

一桌亲人大快朵颐,只有韩一亮(化名)双手夹在大腿间,缩在角落里沉默,显得格格不入。大家让他夹菜吃,他都笑着拒绝:“我吃饱了”。

被父亲韩福(化名)叫过来之前,他已经在家吃过饺子,那是他骑了5里路去隔壁村买的,那家的饺子奶奶最爱吃。

以前在“里面”(传销组织),天天吃馒头咸菜,只能吃个半饱。此刻面对满桌好菜,也无动于衷。他对食物已没有要求,“能吃饱就行”。

众人边吃边谈,偶尔说起他,他也不搭话,好像与他无关。这样安静待了半个小时,他坐不住了,一声不吭走出去。大家都以为他回家,没人挽留。

外面夜色萧索,韩一亮顶着零下八九度的寒冷,站在饭店门口抽烟。抽到一半,碰到一位村里的长辈,看着眼熟,但想不起来是谁。

那人问他这些年去哪儿了,他说在广东被人骗了。“没事跑那儿去干什么啊?”对方丢来一句无需回答的反问。谈话很快结束了。

他不想跟人提起这段经历,“感觉很丢人,让人骗了十年,十年没能回家。”

通往的韩一亮家的村道,只修了半边。本文图片除标注外,均为澎湃新闻记者 张小莲 图

回家

今年63岁的韩福是一名建筑工人,早年在北京打工,近几年才回到家乡,河北易县。春夏之际在邻村盖房班做小工,搬砖一天90元,今年干了100多天,收入1万。

农村大多烧煤供暖,因“煤改气”政策,最近大家都在忧虑费用升高。韩福没有这个烦恼,家里虽然装了暖气,但从未使用过。

他每天早上8点去捡柴,用以烧炕做饭,节省开支。村子周边到处种着高达10米的杨树,地上落满干枝。木材业是易县的一大支柱产业,大儿子韩一月(化名)入狱前,就在村里的木材厂上班。

村里的杨树林。

韩福家一直烧柴取暖。

韩福有记事习惯,他那本薄薄的笔记本上,记了很多零散又重要的事,诸如3月10号卖玉米得2086元,一审判决后为儿子写的上诉书,85岁母亲在今年“正月十九”摔了一跤导致瘫痪在床。

韩福的本子上还记下这么一段话:2017年11月份24号,十月初七日,十月初七日,一亮9点回家。

那天,早上9点,韩福的弟弟韩君(化名)把修空调的师傅送走后,回到屋里,然后透过玻璃门看见有人走进了院子,便出去问:“你是谁?”

对方也盯着他看,没有回答。

他一边打量眼前身高一米七五的胖小伙,一边联想到失踪了十年的侄子,又问了一句:“你是韩一亮吗?”

韩一亮答应了一声。

“你知道你多少年没回家不?你知道家里人有多么想你不?你知道家里人有多么担心你?”韩君激动得发出一连串的问句,未等细说,就拉着他去找大哥。

一出门,看到韩福刚好从村西捡柴回来,韩君急忙叫住他:“哥!一亮回来了!”韩福转过身,“一开始不相信,觉得不可能”,直到看见跟在弟弟后面的小伙子,眼眶渐渐红了。

韩福在村西边拾柴。

与记忆中16岁的儿子相比,眼前的韩一亮变高了,变胖了,也“变模样了”,“有点不敢认”。父子俩都愣在原地,对视了半分钟,才说得出话来。

“你可算回来了!你小子上哪儿去了?”韩福问。

韩一亮只说在广东被人骗了。在“里面”生活封闭,他还不知道什么叫“传销”。

“挣钱不挣钱不重要,能活着回来就行了。”韩福描述自己当时的想法,“回来了就高兴!”他高兴得顾不上多说,连忙跑去通知住在附近的妹妹韩莲(化名),“妹妹也吓了一大跳”。

十年杳无音讯,所有人都以为这孩子已经没了。

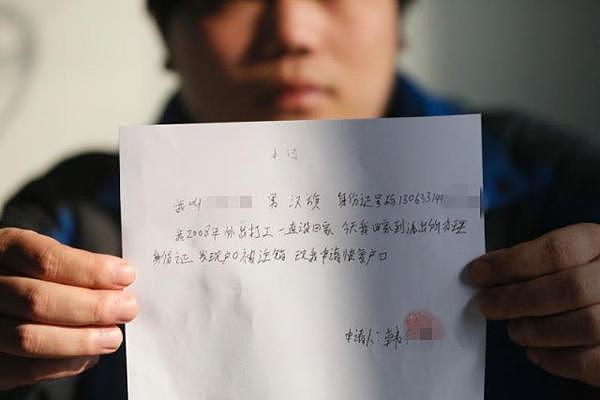

当月的27日,在表哥韩剑(化名)的陪同下,韩一亮去派出所办身份证,发现自己的户口被注销了。据燕赵晚报报道,派出所通过村干部了解到韩一亮失联多年的情况,在2016年的户口整顿过程中,对其户口予以注销。

韩一亮申请补办户口。图片来源于燕赵晚报

韩剑发现,本就内向的表弟回来后变得更加沉默寡言,不愿意说话,“问他什么也不说”。

三天后,在燕赵晚报记者石英杰的访问下,韩一亮方肯透露离家十年的一些经历。石英杰当时感觉韩一亮有些自闭,与其交流非常困难。

因这次采访,家人才知道,韩一亮失踪这十年,原来一直被困在广东一个传销组织里,过着几乎与世隔绝的非人生活。

留守

韩一亮家的厨房。

韩福烧柴火做饭。图片来源于燕赵晚报

由于家贫,韩福在35岁时才讨得媳妇。1989年,韩一亮母亲经人介绍从广西远嫁过来时,“刚离过婚”,怀有身孕。三个月后,生下韩一月。三年后,韩一亮出生。

韩一亮对母亲没有印象。在他两岁时,因为跟韩福吵了一架,他母亲“当着两个孩子的面走了”,从此和家里断了联系。

大姑韩莲记忆深刻的一个画面是,“他妈走了以后,两个孩子拉着手在我家门口哭。”

韩福有六个妹妹和一个幺弟,各自成家后,他过得最差,常常要靠弟妹接济。

他常年在外打工,只有过年和农忙才回来,韩一亮和哥哥便由奶奶带大。

韩一亮与奶奶。

在韩君看来,奶奶脾气暴躁,父亲因母亲的离去也变得易怒,韩一亮在这样的环境中长大,形成了自卑、内向又有点叛逆的性格。

“哥俩都一个样,他妈也是,比较内向,不耐(爱)说话,坐一起半天也没几句话。”韩福抽着烟说。

澎湃新闻让韩一亮回想从小到大的开心事,他想了一会儿,说没有。过年没什么开心的,压岁钱都给奶奶拿着。爸爸回来也没什么开心,“一年就回两三次,回到家也不怎么管我们,每天出去打牌。”

韩福以前打牌赌钱,一晚上可能输掉五六十。从韩一亮记事起,奶奶和父亲经常吵架,“三天一小吵,五天一大吵”。

而他平均一个星期就要被奶奶打一次,“打得挺重的”。有时候在外面惹事了,他不敢回家,怕被奶奶打。

奶奶很少打哥哥,犯错了只是骂两句,他觉得奶奶很偏心,但不敢当面埋怨。“奶奶更疼哥哥”这件事让他心理不平衡,因此“跟哥哥的关系不好”。

唯一跟他比较要好的玩伴是表弟韩兴华(化名)。表弟只比他晚生三天,但高他一年级,表弟从小学习成绩优秀,是整个大家族里十几个同辈孩子中考上大学的唯三之一。

韩一亮的成绩一般,对读书兴趣不大,韩莲认为主要是家庭原因,“奶奶没文化,爸爸不在家,没人辅导他们。”

两个孩子的学费六七百,有时家里拿不出钱,奶奶还得去跟其他儿女借。韩兴华记得有一次韩一亮因为没交学费,也没去上学,被奶奶打了。

韩福对此不知,“这些事都是我妈管着,吃的穿的上学的,我回来都没太过问过。”他猛吸了一口烟,然后弯腰在地上掐灭,有点不好意思地扭了下头,“实话实说,我几乎没怎么管他们。”

像许多家庭贫困的留守儿童一样,韩一亮最终走向了辍学打工的道路。

初一期末考试前,他逃课出去在河边玩,被班主任撞见了。数学老师的作业不写的话会被扇耳光,班主任好一点,只是掐胳膊。班主任让他叫家长,不叫家长就不要来上课了。

那天晚上他回到家,跟奶奶说:“我不想上学了。”奶奶说:“不想上就不上了。”

在北京打工的韩福后来得知他辍学,也没有过问,“他不愿意读就算了呗!在我们这儿,不读书就去打工。”

“挣钱”

2006年过完年,韩福带着14岁的韩一亮去了北京,在私人建筑工地上挖沟。“活儿重,时间长,孩子小,怕他受不了”,干了20天就让他回家了。

韩剑介绍他到张石高速公路的工地上做测量,工资一千多,干了一年。然后在县城的洗浴中心打扫卫生,干了两个月,因与同事吵架辞职。县城离家只有12公里,结清工资后,他没有回家。

他说“不太想回来”,“离过年还早,回来也还是要出去打工”,因为“经常在家待的时间长了,奶奶看着烦,就让我去挣钱”。以前放暑假,奶奶看不惯他们哥俩闲着,早上五点会叫他们起来拔草。

不回家,又不知道该去哪儿,韩一亮只好先去找哥哥。哥哥当时在廊坊工厂学电焊,电话里告诉他坐从易县到天津的大巴。他没听清在哪个站下车,坐到天津时,天已经黑了。他在网吧待了一晚上。

半个月后,韩一亮从廊坊回到家中,跟奶奶吵了一架。奶奶怪他辞了职,不跟家里联系,也没带钱回来,气得撂下一句:“我在这家没法待了!要么你走!要么我走!”

韩一亮什么也没带就走了。这一走便是整整十年。

他在路上碰到同学杨林(化名),两人商量着去了北京。“因为我爸爸在北京,就觉得在北京干挺好的”。

2007年10月,韩一亮和杨林进了北京一家保安公司,韩被安排到市国土资源局当保安,杨被分配到其他地方,后失去联系。

工资每月1800元,韩一亮买了一部一千多块的摩托罗拉翻盖手机,之前那部CECT 滑盖手机坏了。

韩福没有手机,他用公共电话给儿子打过一次电话,才得知他来了北京,“他说没身份证,要去天津找姑姑”。当时,无身份证者要被辞退。父子俩都不知道,法律规定年满16周岁即可自行申领身份证(注:若未满16周岁,监护人也可代为申领),他们以为满18岁才能办。

韩一亮没有去天津,彼时离春节还有半年,他想再找份工挣点钱。

到了春节,韩福回到家,发现儿子没回来,跑去问杨林,杨也不知。他埋怨老母亲:“你看你吓唬亮,这小子不回来了!”

他们一遍遍跑去问杨林,杨一开始说不知道,后来又打听到,韩一亮跟一个河南小伙走了。去了哪里?不知道。河南哪里的小伙?也不知道。

“有个地名也好啊!我就去找了!”韩福皱着眉,满脸无奈。

那个小伙是河南郑州的,叫李阳(化名),是与韩一亮年纪相仿的保安同事,也因无证被辞退,两人商议决定结伴下南方闯一闯。

2008年7月,16岁的韩一亮揣着两千块钱,和李阳一同坐了将近3天的火车,到达广州东站。

他们在车站附近找工作找了好几天,又去网吧上网查找招工信息,但他们一无身份证,二无技能,三无力气,很难找到合适的工作。

就在身上的钱快花光的时候,他们在街上遇到一个手机配件推销员,30岁左右。男人听说他们在找工作,就劝他们加入自己的公司,销售的产品“很好卖”,每月底薪3000元,外加提成。

韩一亮觉得这份工作轻松,工资又高,便欣然答应,跟着男人上了一辆面包车。没想到会成为他噩梦的开端。

逃跑

面包车的车窗被贴了深色车膜,看不见外面,韩一亮感觉坐了将近一个小时的车,对方说还在广州。下车地点是城郊地带,随处可见村民自建的出租房。

所谓的“公司”就设在这种出租房里,20多名学员正在上课,大多不到20岁。

新人先“带薪培训”3个月,白天上课,晚上到街上推销产品和拉人头。培训内容除了产品知识和销售技巧,更多是教怎么拉人入伙,拉进一个奖励100元,此后他和他的下家销售商品都逐层有提成。

推销的手机配件会有人定期送货来,全都没有包装和生产信息。因为每月按时发工资,韩一亮等选择忽略这些不正常的迹象。

三个月培训一结束,韩一亮等几名学员被面包车运到另一个地方,他与李阳自此分散。

第四个月开始不发工资,理由是“你们还小,怕你们乱花,年底一次性结清,让你们回家过年”,而此前发的工资也以交生活费的名头收了回去。

同时加以管束,白天上街一对一贴身监视,说“怕你不熟悉”;晚上回来,手机就会被收走,美其名曰“封闭式管理”,玩手机耽误休息。半年后,彻底没收了手机。

他们还让学员给家里打电话要钱,说可以投资做分销,不用到街上卖东西,但具体去哪儿做什么,韩一亮也不清楚,因为交了钱的都被送走了。

2009年春节前,有人提出要结清工资回家,后被拒,躁动不安的气氛开始弥散。

一天早上,学员被紧急召集到院子中,十几个监管手里拿着棍子,其中两人将一名刚来4个月的学员摁在地上,乱棍暴打,杀鸡儆猴地警告:“看谁还敢跑!都给我老实待着!”

韩一亮心有余悸,觉得“这里不能待了”,但“每天有人看着”,他不敢犯险。

过了十来天,又有一个人逃跑,且成功了。他们当天就转移了窝点,对学员的看管更加严紧,宿舍门口、院子里都有人日夜把守。

学员后来增加到近50人,一直处于流动状态,不断有人被送进来,也不断有人被送走。9年间成功逃走的人只有7个,每逃走一个人,就换一个窝点;每逃走一个人,韩一亮就生出一丝希望,希望他赶快报警。

更多的逃跑者被抓回来毒打,那些身材粗壮的监管恐吓:“以前又不是没人打残过,不差你一个!”每天的课训也多了一项软硬兼施的警告——逃跑是没有用的。

在惶恐中度过了四年,韩一亮20岁了,身高和体重已长成可与监管抗衡。有一天,他在街上推销,看他的监管遇到了熟人,聊得忘我,离他七八米。

他立即意识到,这是一个机会。他给自己鼓气:“跑出去最好,跑不出去也就挨顿打。”然后趁监管不注意,拔腿就跑。

由于长期营养不良和缺乏运动,他的体能变得很差,有点虚胖。而那个监管一米八的肌肉块头,只追了几十米就抓到他了。

他挣扎了几下,很快被摁在地上。他向路人求救,“他不是好人!快帮我报警!”监管解释:“这是我家亲戚,脑子有点不太正常,现在犯病了,要赶紧把他带回家。”

那一刻他很绝望,很害怕。他被送回住处,那是一层有点像工厂的平房,有四个房间,地处偏僻,周边没有邻居。

目睹多次毒打场面,这一次他成了被围观的主角。在院子里,他被扔到地上,两个监管拿着一米长、擀面杖粗的木棍,边打边威胁:“再跑!信不信把你们打残了去要饭!”

打了十几分钟,终于结束了,他一瘸一拐走回宿舍,身上到处青肿,没人给他敷药,就靠自己痊愈。

之后一个多月里,两个人看着他。其实他已丧失逃跑的意念了。被打时,他心里只有一个想法,再也不跑了,“被打怕了,不敢跑了。”

“坐牢”

韩一亮失联近十年,家人没有报过警。

2008年7月,韩君跟哥哥要了韩一亮的手机号码,打过去,是一个男子接的,听口音像北方人,“他问我是谁,我说我是一亮的叔叔,他就挂了”。他又打了几次,打通了,没人接,后来再打就成了空号,隔段时间打一次,始终是空号,就放弃了。

在南下广州的火车上,韩一亮的手机就被偷了。他家没有电话,误入传销后,他曾用别人的手机打给叔叔家,但尾号几个数字记不太清,试打了几次都不对。

“头一年觉得无所谓,十七八岁,也不小了,没有太担心。两年没回来,就觉得不对劲了,不可能不跟家里人联系。”韩君说,“感觉这孩子出去打工,不回来,也不跟家里人联系,挺丢人的,不想去管。”

母亲刚开始天天念叨,让韩福去找一亮,可是“一点线索也没有”,上哪儿去找呢。韩福去派出所办证件时,问了下警察,“警察问有没有QQ ,什么叫QQ,我也不懂。”最终没有立案。

如今回想起来,叔叔韩君很是懊悔,“总的来说我们家族对这个孩子关心不够,一开始没有努力去寻找,应该及时报警,线索比较好找一些 ”。

韩福经常看央视寻亲节目《等着我》,曾想去报名寻人,但觉得过了这么多年,找到的几率很小,又以为要收费,“心疼这点钱”,所以没有给电视台打电话。

第五年,韩福开始往坏处想了,猜测儿子可能发生了什么意外,或者被人祸害了,觉得“这小子可能没了”。

失联时间越长,韩福就越气馁。但一到冬天还是很难受,想他或许正在某个地方受着冻,“真正冷的时候没法待啊这孩子!”

韩福不知道,韩一亮在冬天也暖和的广东沿海地带。

具体位置韩一亮说不清楚,监管们从不在学员面前交谈,只有一次听到他们聊天提到,“这里离九龙不远”。

韩一亮对广东毫不熟悉,不知道九龙是什么地方。他只知道那一片有很多工厂,还有个水库,街上的人们有说广东话的,但说普通话的更多一些。

韩一亮所在的窝点有两名小主管,负责平时上课培训,大主管很少来,第一次来的时候,自我介绍叫“郑志强”,40多岁,身高1.70-1.75米,微胖,平头,圆脸,戴金丝眼镜。

此外就是十几名负责监管学员的打手,每半年换一些人,他们互不称名字,都用“老几”代替。

因打手有限,40多名学员轮流外出拉人头,每天出去十几个人,其余人留在宿舍上课或休息,每人每月大概能出去12天。

宿舍两间房,20多人住一间,彼此不能交谈,一说话就会被禁止。这个规定是从韩一亮进去一年后开始的,当时经常有人要跑,也有人偷偷商量过一起跑,被发现后就禁止所有人说话了,洗澡上厕所也有打手守在门口,而且厕所都没有窗。

学员的性格普遍“比较老实”,但交流甚少,互相都不了解。韩一亮只跟两个待了四五年的学员稍微熟一点,平日交流顶多是互相问问“今天卖得怎么样”。

每次上街背个斜跨包,装着50件商品,耳机卖二十,充电器卖三十,手机壳卖二三十,一天下来,韩一亮往往只卖出四五件,“一般路人都不理我”。他们要求每人每月卖200件,韩一亮基本不能达标。

卖得好的人伙食稍好,可以吃白饭,炒菜,和肉。韩一亮等七八个销量不佳的人,一顿只能吃一个馒头,配几块咸菜。

过年过节,伙食会稍微改善,上次春节,韩一亮记得吃了蒜苔炒蛋。大主管郑志强过年时会出现,给在岗的打手发红包、慰问几句,就走了。

对销售学员来说,卖东西是其次,最主要的业务还是拉人。其他人一般每年能拉4-8个,韩一亮每年只能拉一个。

“最好是拉不着人。”韩一亮不希望再有人上当受骗,但不拉人不行,如果他们看你拉人不用心,上课会点名教育,还不听话,就用拳头打。韩一亮因此被打过一次。

每拉进来一个人,韩一亮都很难受,“感觉自己是有罪的”。他清楚记得被他拉进来的9个人,他们在被调走前会待上一个月,每次见面韩一亮都抬不起头,任由他们骂:“自己被骗了,还出去骗别人!”

说这些话的时候,韩一亮咬着嘴唇,低下了头。碰到无法回答或不想回答的问题,他总会习惯性地低头。他至今还会经常想到这9个人,“希望他们都逃出去了”。

让他形容在里面的生活,他不假思索地回答说:“像坐牢一样。” 韩福忍不住打断:“比坐牢还差!牢房可以吃饱饭,可以看电视,可以讲话。”

没有手机,没有电视,没有收音机,没有报纸,只有几本娱乐杂志放在宿舍,半年才更换一次。

宿舍没有时钟,只有日历,刚进去时数着日子过,后来就不数了,反正数不数,日子都过得一样慢。

头两年他经常哭,一到晚上思念涌来,想家,想奶奶,躲在被子里哭。随着时间流逝,哭的频率从几天一次到几个月一次。“想家人也没用,又出不去。时间长了,没什么好想的。”

不外出时,他就在宿舍坐着,什么也不想,困了就睡觉,不困也闭着眼躺着,尽量让自己睡着,“睡着之后时间会过得快一些”。

他变得越来越麻木,“浑浑噩噩,过一天是一天”。他没想过还有机会出去,他以为要困在这里过一辈子了。

归来

2017年8月底,一天下午五六点,韩一亮和看管他的打手从外面回来,远远看到出租屋被警察查封了。韩一亮期盼的警察终于来了。

但他第一反应是害怕,“怕自己也被抓,毕竟跟他们待了这么长时间”。打手掉头就跑,他也跟着跑了,往另一个方向。

大概跑了七八分钟,跑到一个没人的拐角处,他停下来,确认没人追上来后,他瘫坐在地上,独自欣喜、激动,然后开始大哭,足足哭了十几分钟。

“终于可以回家了,终于没人控制了,终于自由了。”韩一亮说到当时的心情,眼眶再次红了。

当天晚上他睡在马路边,梦到自己又被抓回去毒打。这个噩梦缠了他两个月,直到回家,才没再做过。

他身上没钱,风餐露宿饿了三天,终于找到一份工作,是一家叫“信诚”的中介公司推介的。澎湃新闻在网上搜索这家中介,发现在深圳宝安区。

在中介的安排下,韩一亮坐上大巴,两天后到达山东淄博,在一个小区当保安,工资两千。干了两个月后辞职,拿到3000多块,立马去了客运站。

16个小时的回家路上,韩一亮忍不住又哭了,既激动高兴,也担心害怕。“就怕我奶奶有什么意外,毕竟岁数大了。”

在传销组织里,他经常梦见奶奶,奶奶站在村口张望,不停呼唤:“一亮,赶紧回家吧……”梦到过父亲哥哥在到处找自己,也梦到过自己回家了,家里人都在,“但他们看不见我,我叫他们,他们没理我,好像我不存在一样。”他担心离家这么久,家里人已不认得他了。

村里修了路,家家户户都盖了新房子,他转了好几圈,才找到自己家门。他走的时候还是土胚房,7年前,土坯房漏雨成了危房,韩一月也到了成家的年纪,“不盖房娶不到老婆”。

韩福拿出家里全部积蓄,又向妹妹们借了几万,把房子盖起来了。大姑帮韩一月介绍对象,好几个都没成。

家乡变化太大,老屋处盖了新房,韩一亮差点找不到家门。图片来源于燕赵晚报

韩兴华说,每逢过年韩一月都要喝酒,喝醉了就开始念叨失踪的弟弟,一边喝一边吐,“说很想他”。

有一次他喝醉酒,半夜闯入村民家,村民报了警,后以盗窃罪和抢劫罪被判有期徒刑10年。

回家看到瘫痪在床的奶奶,韩一亮又哭了。出走前,奶奶的身体还挺好,现在患有脑梗塞、糖尿病等多种病,人已神志不清。

“哪儿也别去了,你就在家跟着奶奶吧。”“家在这儿呢,谁过来找你也不要走。”韩一亮回来后,奶奶反复说着这些话,“她以为我去找我妈了。”

韩一亮发现父亲的变化也很大,不出去打牌了,性子更温和了些,也老了很多,眉毛白了一半。

“这个传销太害人!”韩福恨恨地说,夹烟的手都在抖,“人有多少个十年!”他想让媒体曝光,让警察把这些“非法分子”全抓起来,不要再害人了。然后小声问记者:“能让这个传销组织给点补偿吗?”

韩福叹了口气,说儿子回家,他又高兴又烦恼,“烦恼的是孩子这么大了,需要我操持”。

“别人家的孩子出去十年八年,开着车带着老婆孩子回来,衣锦还乡,那才是天大的喜事。”韩福语气无奈,“他已经很难受了,我不能再责备他。”

在当地,兄弟必须分家,但韩福还欠着债没还,已无力再盖一栋房。“人家要的话,做过门女婿也可以。”

韩福为大儿子娶亲盖的新房。

对于26岁、没有手艺的韩一亮来说,找工作也是个问题,家人不放心再让他一个人出去打工。2017年12月初,记者采访他时,他的身份证没办好,哪儿也去不了,“就在家陪着奶奶。”

他每天待在家里,不怎么出门,晚上8点就睡觉。没有什么想吃的东西,也没有什么想做的事情。周围的一切让他感到陌生。他不太愿意说话,也不太愿意去回想以前的事情。

他与曾最要好的表弟韩兴华通过一次电话。表弟已大学毕业三年,如今在邯郸上班,工资五六千。

当时韩兴华还不知道韩一亮经历了什么,问他这些年过得怎么样,他在电话里回答:“过得挺好的。”

(为保护当事人隐私,文中部分受访者为化名)

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64