我抓拍中国人的10年:都是大国小民,谁没扭曲过、挣扎过、努力过(组图)

《拈花大叔》清远 2009

《阿里车与大治及猫》广州 2011

《下班的米妮》重庆 2009

严明,70后,安徽定远人,

他是法国“才华摄影基金”奖、

侯登科纪实摄影奖得主,

素有“诗人摄影师”之称,

他拍照都是方方正正的中远景,

不会逼近地去拍,作为一个观看者,

对视这个时代的“大国小民”,

汪涵盛赞他,

“苦行僧般探寻并记录着这个时代的真实”。

此外,严明也是一名畅销书作家。

距离上一本《大国志》4年之后,

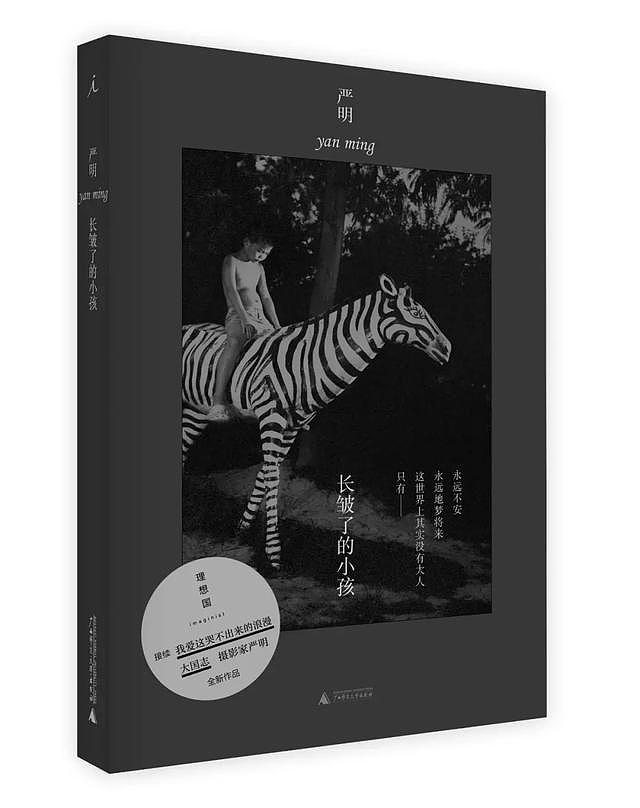

2019年,严明出版新书《长皱了的小孩》,

因为父亲的生病离世,

曾经走遍大江南北的浪子,重新回到出生的县城,

这本书是关于亲情,

也是对自己过去和未来的一次思考。

我们专程去到严明的老家,

在写这本新书的小院子里采访了他,

“我觉得一个人在他的少年时期,

有些东西是既定了的,

他怀抱着这个愿望一路去寻找、奔走,

那老掉的只是皮囊,

这世界上没有大人,只有长皱了的小孩”。

自述 严明 编辑 倪蒹葭

《我的父亲与我的儿子》定远 2010

这些年我一直奔波于居住地广州,和我的老家安徽定远之间,我的父亲生了一种肺病,从逐渐病重到卧床,一直到离世,经历了三四年的时间。这个事情对我个人冲击非常地巨大。

在随后将近有一年的时间里,我几乎走不出来,在这个过程中间思绪万千,瞻前顾后,写这本书相当于我自己的一个出口,不仅是亲情方面,也包括对自己的一个思考。

《严亨与斑马》定远 2012

书的封面是一个小孩骑在斑马上,就是我儿子严亨。一年级的暑假我带他回老家来,有一天傍晚在公园里看到小斑马在树丛前,便把小孩带去了,我爸也跟去了。

当时他已经查出了病,但还能行动,我就从摄影包里拿出一个小手电筒,让他在路边打光,他很听话,一直举着手电筒,直到拍摄完成。这也是我所有作品里,唯一由爷孙三代合作完成的。

《严亨与斑马》定远 2012

严明在老家的水库

父亲去世之后就我妈一个人在家,春节期间我会回来,院子里面有父亲搭的一个小棚屋,我高三一整年都在里面复习迎考,我把里面的桌子整理了一下,当成写作的工作间。

人生半途,回到了原生家庭,往前看、往后看,发现自己理想还是零零落落、七七八八。我需要这么一次断想,为自己的未来做一些展望。

大学时期的严明

音乐中犯的错误,摄影中再也没犯

我高三毕业之前,父亲说如果你考上大学了,我给你买一个小照相机。但是我离家出门上学的时候,他到百货大楼给我买了一把很普通的广东红棉牌木吉他,结果我就搞摇滚、搞乐队去了。我想这吉他和相机,应该是父亲年轻的时候,想触碰又没有条件碰的东西。

20岁刚出头的时候,我急于证明自己的能力,化解家人的担忧和差评,告诉他们搞音乐也是可以活得不错。当时正是改革开放大浪潮,东南沿海有夜总会歌舞厅崛起,全国各地的很多乐手都往那个地方冲。我去了之后,发现工资是日结的,从来没觉得钱那么好挣过,每天几百块。

但慢慢地,我就觉得这种循环往复的日子是有问题的,白天睡觉,醒了就吃饭,晚上到夜总会伴奏一通口水歌,然后把钱结了又回去睡觉。

我说我们不是要做音乐的嘛,这样下去的话音乐谁做呀?不能在中途就消散了这个理想。那个时候我就放弃了那么多钱,断然跑掉,去厦门去找厉害的乐手,投师学琴。

1994年,在厦门投师学琴

我有十年时间都是在搞音乐,事实上是比较失败的经历,是一个被音乐玩的过程。在新书里我狠狠地总结了一番,没有人告诉我最重要和根本的东西,却在迷恋设备,苦练技巧,竞逐速度,拷贝偶像,到头来青春耗尽才发现这些他奶奶的原来不是摇滚。

其实我玩乐器苦练技术的路,跟摄影中一些人迷恋器材、跟钱过不去是一样的,后来我说我在音乐中犯的错误,在摄影中再也不要犯,就老老实实地拿相机当工具,讲自己对这个世界的态度,然后建立自己的作品。

《江堤的风》奉节 2008

《小火车》重庆 2009

近40岁开始摄影创作,一切从重庆开始

不再做乐队之后我到了媒体,先做文字记者,因为喜欢上相机,在30多岁开始搞摄影,2003年夏天从文字部门去了摄影部,我突然发现也很挣钱,第一个月就挣了1万多。

我作为一个小地方出来的人,刚当上摄影记者的时候,是很志得意满的。揣上南方都市报的记者证,下班走在街上,在过广州大道的天桥的时候,看着底下车水马龙,内心里都会暗爽,会笑出声来;每到周末,我和爱人去超市里推一车吃的喝的,租一些电影碟,腿翘到茶几上看,就觉得人生这样已经挺好了。

于是过起了年复一年、日复一日的采访拍摄生涯。我发现这种拍摄重复性非常高,春运了去火车站,六一了要找个幼儿园,重阳节要找个敬老院,第二年还是这些事。我又开始琢磨了,这样的话基本上是一个新闻民工。我又面临着一个要断尾求生,说再见的时候。

《女孩与闪电》奉节 2009

等我决定辞职、自己去拍摄创作的时候,我已经临近40岁了,一切是从重庆三峡地区开始的。2009那一年我真是从一月份拍到了年底,走得膝盖都发烫。

第一次拿着胶片相机去奉节,长江边上一个傍晚,黑云阵阵,女孩被风吹得就趴在柱子跟前,柱子其实是水文部门勘探队留下的刻度线,为三峡蓄水准备的,它就是风雨欲来众生的一个状况,生活的一个切片。

《礁石上的男子》重庆 2009

好的瞬间其实像雕塑。这张照片,我是连滚带爬追过去的。远远地看到一个瘦高个的男人拿着一根棍,朝着一串礁石的尽头走去,我心想他走到尽头会不会停下来。我就沿着大坡往下跑,找到一块礁石往上爬,上面都是淤泥和青苔。

转头看他的时候,男子正好走到了尽头,站在那茫然四望,我赶紧对焦来拍他,其实是心狂跳、手颤抖的状况。

《朝天门码头的贵妇》重庆 2009

我拍那个三峡的猴子,朝天门码头的贵妇,拈花大叔向我回眸凝视,也都是抓拍,但是它又很安静。

现在回想起来之前使用135相机街拍,包括做摄影记者,都是很重要的经验,后来我用120相机拍场景性、氛围性的东西,中间扔包含着抓拍。

艺术评论家罗兰·巴特讲过一句话,摄影不是通过绘画才跟艺术搭界,而是因为戏剧。摄影中的场景性、故事性,那些角色感、舞台感,那些欲言又止的故事,往往才是打动人重要的一个地方。

《夔门的猴子》奉节 2009

自己现在想来都是非常幸运的,最开始去了重庆那么有趣的地方,它的风物、自然地貌,那里人的性格,便宜的船票,一切几乎都是为摄影设计。我很快在那里获得了第一批作品。

三峡的景观,还有当时热火朝天的移民工程,为我提供了一个拍摄的大背景。在三峡地区拍摄是影响我的风格的,因为它简洁干净,让我觉得简洁是好的,简单是复杂的千锤百炼,这种风格实际上延续到我后来的作品。

《月光牧人》内蒙 2009

我真的开始很相信天道酬勤,你要到现场去,那几年一有了路费就出门拍摄,2011年有一次,妻子拖着600块水电费没交,5块10块地帮我凑出了路费。

《墙上的小马》新乡 2018

像皱孩一样的朋友们

我觉得一个人在他的少年时期,有些东西是既定了的。理想和思维心智方面,已经趋于成熟,他是怀抱着这个愿望一路去寻找、奔走,在这个过程中间慢慢变老。

那老掉的只是皮囊,我觉得内里他还是那个少年。所以我觉得从某种意义上说这世界上没有大人,只有长皱了的小孩。

书里面有一个章节写了一串我自己觉得很交心、很投机的朋友,有孙中丘、小河,重庆的七哥,诗人余秀华等等,他们非常地单纯和天真,也就像我说的那种长皱了的小孩。

《彦初与山水》靖边 2015

我拍过一张照片主角是河南的一位摄影师朋友孙彦初,叫《彦初与山水》,画面的上半部分是一片山石,底部边缘是彦初仰面朝天大笑。

照片是在陕西的靖边地区拍摄的,当时下雨了,我们跑到了山沟里面,实际上无处所藏,索性不管了,就在那儿玩。我想不起来是什么话题了,彦初就一个劲地抬头仰面大笑,声音回荡。

《小河》北京 2018

小河让我去北京帮他拍这组照片的时候,是特别冷的冬天,我们选的拍摄地在一片冰河。最后胶卷就剩最后一张了,我说拍完咱们就收工,当时夕阳西下,蓝天,一架客机飞过,拖着一个银色的尾巴,小河蓦然西望,我就拍了他的这个背影。

最后冲洗出来,觉得气氛真正凝结到了的,好像就是这张,像一个游吟诗人结束了他一天的行走,很轻松、很洒脱。

他们身上有一种古气,像古人一样的执着和恬淡。

《放风筝的男孩》重庆 2011

长皱了的小孩应该是那种保持着天真的心,真诚的心的一种人。我为什么在拼命地回忆我的童年、我的青春期,我把这个过程捋过一遍,最后才敢讲:我没有舍己从人而活,我没有可耻地长大,所以我才敢说我是皱孩。

什么样的人你才会去做什么样的事,你才会去拍什么样的照片。

《高速路上的兵马》陇县 2019

行走江湖靠的是心软

别人说你不是摄影师吗,怎么去写文字了?

你很难想象去请一个作家来,跑到摄影圈里面跟大家说这一切,一切都是切肤之痛,都是我在摄影这个过程中的思考。

我很清楚九成以上的中国人拿相机,事实上是在做一个复制美图、美景、美人的事情,他们认为甜美的、甜蜜的就是跟艺术相关,但我认为这是有问题的,几乎是错的。

、、

、、

《无头将军》浚县 2011

河南北部的农村,风雪里的无头将军,向我抱拳拱手。别人问我有一些完好的石像,你为什么不去拍,偏偏拍这种残破的石像?我就很生气,我说我们祖先给我们留下的好东西,我看到它被损毁了,我伤心了,我把它拍下来给大家看。

这些景观和人身上,都能看到我们的文化基因,当这些根基被抽走,我们会变成一个小国,《大国志》实际上是一种愿望。

《抽沙机上》巴南 2009

之前十年做摇滚的经历,表面上看和摄影没有直接的关系,但摇滚乐的直接、真诚、热情的这些特质,事实上是贯穿了我以后的思维方式,生活方式。

有一句话说“我们行走江湖靠的就是心软”,我听到之后,感动坏了。我认为也是在说我。我们不是纯靠技术,靠设备来走天下的,作为一个表达者,你是拿着你的内心去看社会,感应社会。你如果是一个心软的人,一个真诚的人,一个敏感的人,其实你就会更容易起反应,更容易碰撞出带有火花的东西。

《拾荒者与热气球》重庆 2009

一个郊区垃圾场有一个拾荒者,戴着袖套、防护手套,冷风中,我几乎在那陪了他将近一个钟头。彼此都没有说话,他点了一支烟开始抽。

促使我拍下照片的是,远处有一个游乐场,升起来一个热气球,它总让人感觉到并没有那么彻底的悲凉。

《等待救援者》美姑 2009

09年初,春节过后没几天,我在大凉山转悠,看到山坡底下有个小伙子摆了一床铺盖,他的车翻了,报警之后,交警说吊车师傅都回家过年了,要等4天以后,他们才能来。他就干脆扎了个铺盖,在那里睡觉。

拍下他的时候,他还笑嘻嘻的,临走的时候,他翻开被窝,他说被窝里有些馒头,你要不要吃?

《双鹤人》淮阳 2011

《九华山与飞行器》九华山 2017

我觉得一切都是奇缘,我跟他们大家都一样,都是大国小民,都是在这个时代共同生活过,努力过,挣扎过。我只是用我摄影的方式去看了这个世界,去跟他们打过招呼。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64