关山挺立 ,伟岸巍然 ——访澳洲著名画家关伟

认识画家关伟,那已经是20多年前的往事了。

岁月静好,平安无恙。终于安然度过了2020年的庚子“困惑”,迎来了“牛气冲天”的2021年。

今年初,我们又在关伟策展的《宝藏》开幕式上“重逢”:尽管岁月早已写在了我们不再年轻的脸上,但大家的心,却依然向往着年轻。

举起手中的酒杯,轻轻地碰一下,仿佛是一种心灵的“碰撞”,我静静地聆听着他的故事:

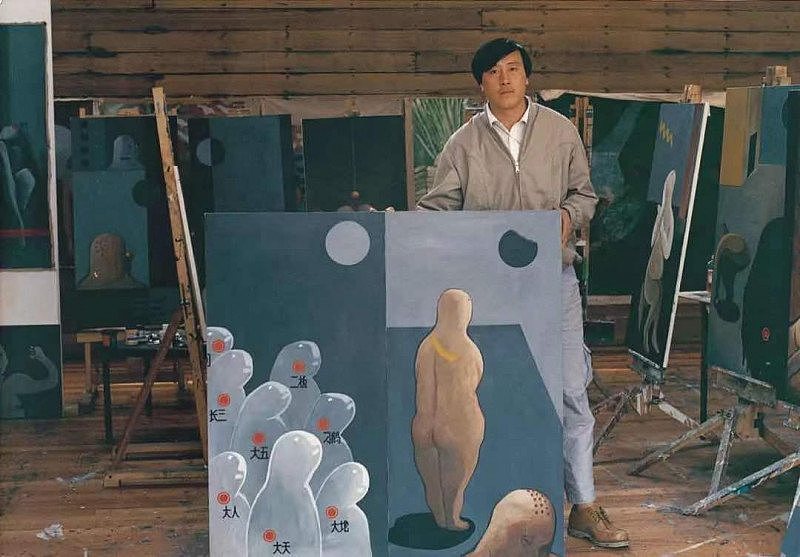

1986年在北京家中。

“我来澳大利亚是一个非常偶然的机会。八十年代中期,在北京, 上海等大城市有一些国外的记者或外交官,他们比较欣赏前卫艺术,因此给予关注和扶持。他们经常周末在自己家里组织“西方人的洋沙龙”包括开小型的画展。他们有时候会收藏一些我们的作品,或赠给我们国外画册, 推荐外国的作品,偶尔有中国艺术家的作品被某个人带到国外展览和出售。”

1988年在北京的洋沙龙。

谈起往事,关伟娓娓道来:“1986年我认识了一个朋友叫周思 Nicholas Jose,他是当时澳大利亚驻中国大使馆文化参赞。”

踏足澳洲

在塔斯马尼亚艺术学院工作室创作。

在塔斯马尼亚艺术学院工作室创作。

1988年我们在他家搞了一个四人的小型画展,请了不少朋友也卖出了一些画作。一天周思打电话告诉我,有一个正在中国访问澳大利亚高级艺术代表团要参观我们的展览。代表团一行三人, 一个是塔斯马尼亚大学艺术学院院长Geoff Parr,一个是国立大学艺术学院院长David Williams,另 一个是国立美术馆馆长 Betty Churcher。我们见面后讨论起来,其中塔斯马尼亚艺术学院院长 说了一句话,意思是“中国没有后现代艺术家”。我听了以后很不服气,虽然不懂英语,血气方刚的我还是与他争论起来,而且还相当激烈,这可忙坏了周思的翻译。三个月后我们办展览的三个人收到了来自塔斯马尼亚艺术学院院长的邀请函,请我们作为暑期访问艺术家到澳大利亚作为期三个月的访问。

1989年与塔斯马尼亚大学艺术学院院长Geoff Parr合影。

1989年1月才得以成行。那是我平生第一次出国,又赶上澳大利亚的夏天,明媚的阳光和 清新的空气与北京灰蒙蒙的天空相比,反差实在是太大了。我们三个人有各自的工作室,每个人都埋头苦干,三个月下来我画了 30多幅作品。结束时我们办了一个画展,院长给我们每个人都作了总结。对我的评价吓了我一大跳,他说我是““中国超现实主义的第一人” ,在艺术方面达到了很高的水准。听了这话我很震惊,因为我从来没有想过我有这么好。

1992年创作的作品《试管婴儿》。

三个月访问艺术家的日子很快就过去了。1990年院长联络文化参赞周思,悉尼当代艺术馆的副馆长 Bernice Murphy 联名给澳大 利亚艺术委员会写了一封信,他们认为我是一个重要的人才,希望我能够回到澳大利亚并且帮助我申请艺术基金。1990年6月我收到了澳大利亚艺术委员会一年的邀请函和特别为我拨付的一万澳币的资金。于是我第二次踏上了澳大利亚的土地,开始了我在异国的行程。

谈起了第一次的澳洲之行,关伟感慨地表示,这是改变我艺术道路的转折点。

第二次去澳大利亚只有我一个人,而且时间长。在这种情况下我认真地考虑我在澳洲能够做些什么。我分析了一下,澳大利亚的位置介于东西方之间,和古老的欧洲相比是一个年轻的国家, 从这里可以看东方也可以看西方。因此我给自己定了目标,以创作东西方文化混合交融的作品为艺术特点和发展方向,凸显自己的个性。我要求自己在作品中,一要体现幽默性;二要体现知识性;三要体现智慧性,借鉴不同文化的形式,将作品的内容按照后现代创作方法巧妙地结合在一起来创作。

在北领地野外写生。

按照这三个原则,第一批作品很快诞生了,叫“活标本”。我去掉了我过去作品中有关中国 文化的符号,加入西方文化的内容,以调侃,幽默的形式出现,展出之后反响很好,我沿着这个思路创作了第二批作品“试管婴儿”、“伟大的茄子战争”和“寻宝藏”等。这些作品的展出引起了澳洲主流艺术界的关注。

2004年创作的作品《寻找敌人》。

关伟表示,1991 年国立大学艺术系召开一个以亚洲后现代艺术为主题的国 际会议,邀请三位亚洲艺术家出席会议并在会议期间展出自己的作品,我有幸被邀请成为三个艺术家之一。会议期间很多澳洲和国际艺术界专家学者出席讨论我们的作品。昆士兰美术馆的副馆长 Caroline Turner 三次前来看我的展览,见到我时她激动地对我说:“你的作品很棒,感觉很新鲜,我没想到在中国有像你这样的艺术家。”听了他的话我很受鼓舞。这之后澳洲的主流媒体就开始采访我,并开始在悉尼和墨尔本等地方办了个人巡回展览。

新浪潮画展

在北领地与小动物一起。

在澳洲的画坛渐露头角的关伟,在 1991年策划了一个画展叫“新浪潮”,把中国的一些艺术家介绍到澳大利亚。他介绍说:我们的“新浪潮”展在塔斯马尼亚巡回之后又在悉尼展出,前后一年多时间,刚好这年悉尼当代艺术馆成立了,我作为其开馆之后第一位访问艺术家被邀请到那里工作,从此我离开塔斯马尼亚定居在悉尼。1992年国立大学邀请我做了半年的访问艺术家。1993年我的作品“伟大的茄子战争” 被澳洲最重要的艺术杂志 Art and Australia 誉为当年的最佳作品。

2006年创作的作品《郑和大航海》。

在悉尼办展览期间住在我朋友家里,我和一个朋友一起在悉尼画廓聚集区一家一家的拜访,上门推销我们自己。一开始走访了十几家画廊,被人家或客气或粗鲁地拒绝了。我们没有气馁,继续敲门。第三天我们走进一个叫 Sherman Galleries 的画廊,老板是一位精明的中年女性,她看了我们的作品照片后比较感兴趣。留下了我们的电话。几天后她亲自来看我们的作品,又过了些日子大约 1991年的11月,在她的画廊展出了我们的作品,新南威尔士州美术馆馆长 Edmund Capon 为展览揭幕,这件事在当时的悉尼艺术圈引起了轰动。

在谈到这些早年在澳洲的经历時,关伟非常坦然:澳洲是一个商业社会,艺术家也不会例外要走“市场经济”的路。

2011年在深圳当代艺术馆,于作品《魔咒》壁画前留影。

他接着感激的说,同年,周思卸任回到了澳洲。他帮了我们的大忙,因为他的中文很好,顺理成章他做了我们的 中间人和展览策划人。1992年Sherman Galleries 再次为我们举办了一次联展,两次展览我的作品比较受欢迎,而且有人收藏。所以第三年这家画廊和我签订了代理合同,1993 年 由于我在艺术方面的成功,我向澳大利亚政府以“世界著名艺术家”的名义申请了特殊人才移民。我递交的的材料中需要有专家的支持信。结果短短的两周时间,有52 位专家学者给我写了推荐信。画廊老板看到这些信后非常吃惊,她没有想到这么多专家了解我支持我。我把厚厚 一沓材料交给移民局,两个月后就拿到了绿卡。每年澳大利亚这个移民项目有200个名额,1993 年只有 75 人得到了移民局的批准。主流媒体得知信息后马上来采访我,从此我留在了澳 洲。

职业艺术家

2013年为MCA创作《澳大利亚之旅》壁画。

留在了澳大利亚的关伟,30多年来一直是以职业艺术家的方式生活的,从来没有为生存打过工,卖画成了他主要的经济来源。

谈到这一点时他颇为感叹:很多中国来的画家,其实都要依靠打工才能维持正常的生活,画画创作只能是“业余”的职业。我是一名“幸运儿”。

2004年在卡索拉美术馆创作大型作品《风水》壁画。

他说,1991年的一天我在朋友家聚会,周思来了,还带来了一个惊人的消息,悉尼当代艺术馆以 2万5千澳元的价格收藏了我的一套 50 张纸上作品。这真是太意外,我激动得一晚上没睡觉,赶紧给我太太打电话和她分享我的快乐。我太太给我回信说在国内我的艺术家朋友算了一笔帐,以当时的生活状况,我的2万5千澳元可以供养 100位国内艺术家一年 的生活,可想而知当时中国大陆艺术家的生活是多么的清贫。

2018年为澳洲新艺术联合会作专题讲座。

谈到了来到澳大利亚以后所走过的路时,关伟坦言,首先进入了艺术学院和当代美术馆,得到了主流艺术圈的认可,还顺利地获得了澳洲身份,没有为谋生耽误艺术创作。加上当时澳大利亚与中国两国关系友好,我被当作澳大利亚多元文化在亚洲的典型树立起来。此后我不断地在澳大利亚本土和其他国家举办个人画展或代表澳洲参加国际大展,被澳大利亚所有主流媒体宣传报道,多次获得各种大奖。由于起点较高,很快地就进入了 主流文化的中心。

尽管如此,在生活上的压力仍然存在。一是精神方面的, 一是物质方面的。

关伟透露,1995年我办个展,展期20 天。开展后一张画都没有卖出去,我当时心情忐忑不安,因为除了卖画我没有其他收入。我和我太太做了最坏的打算,如果画展不成功,我就要开班招收小学生,否则我们的生活就难以为继。直到展览的最后一天最后两个小时,奇迹出现了,一下子卖出了好几张作品,赚了一些钱。我紧绷的神经终于得到了放松。起步阶段非常不容易,澳洲人口少市场有限, 全澳洲能够以卖画为生的艺术家大概只有三十/四十人左右。完全靠艺术养家相当艰难,一般来讲艺术家会在创作之余再找份工作贴补家用,而我集中精力搞创作从来没有去兼职。

2020年在卡索拉美术馆作品《世界观》前。

精神方面的压力是,在语言,文化上的交流与沟通上,你的艺术发展如何受到关注,如何凸现出来,方向在那里,三要素如何表现等。我在创作过程中。不是两耳不闻窗外事,关起门搞创作,而是时时关注身边或世界上发生的大事,紧跟时代的步伐。比如有一段时间媒体经常有难民船到达澳洲的新闻报道,比如我回国探亲发觉中澳两地在环境方面的巨大差异,再比如美国发生了“911”恐怖 袭击事件,这些内容都在我的作品中有所反映。当我对澳洲的政治感兴趣时,我也创作了与此相关的作品。

东西文化交融

谈到作品创造的主题时关伟强调,从东西方文化交融,到环境保护,到政治,到历史,一步一步深入到澳洲社会的不同层面。澳洲媒体给我的称谓也相应的一次一次发生着变化。

2006年在阿德雷德现代艺术馆创作壁画。

开始介绍我是“中国艺术家”,1995年后是“中国澳大利亚艺术家”,再后来是“澳大利亚中国艺术家”,2000年后是“澳大利亚艺术家”。这不仅是头衔的变化,背后反映的是双重的认可。其中是被澳洲观众逐步认可,另一种认可是我在澳洲居住的时间越长,对澳洲的认识了解越深入,对澳洲越认同。所以头衔的变化是一个标志,反映了我所代表的澳洲新移民与澳洲文化的融合。看到自己多年的努力得到了认可我很欣慰。

关伟还特别谈到了自己的艺术主张:一方水土,养一方人。人到哪里,就应该了解那里,与那里的人民打成一片,还要关注,表现那里的历史文化和生活,与当地人所想所思产生共鸣。你有责任反映这里的 生活,我的艺术主张和判断最终得到认可与此有着相当的关系,直接的结果就是获得了较高的认同。

关伟表示,对于如何融入澳洲社会方面我花了很多心思。我始终关注新潮流,新思想并想办法把新内容表 现在自已的作品中,追求创新。然而创新必然要冒风险,观众喜欢我,收藏我的作品,一旦我改变了风格,在变化中失去了固有的符号,他们还会喜欢吗? 还会买我的作品吗? 不一定。所以创新和保持原有风格之间的平衡关系很微妙。

我有一方印,叫“造惊奇”。所谓造惊奇就是追求创新,如果重复就没有惊奇可言了。我喜爱读书,广泛阅读使得我对澳洲的历史兴趣盎然。澳洲的教科书和主流文化一直宣传英国人库克船长发现了澳洲大陆,我对此提出了质疑,因为我读到一篇文章说中国明朝的郑和来过澳洲, 随后我作了大量的研究,在此基础上创作了大型博物馆式的作品“另一种历史”,这个作品就是我造惊奇的具体体现。我对澳大利亚这片土地是由西方人发现的说法提出了挑战,我认为是中国的郑和早于英国人350年发现了澳洲大陆。这是一个非常另类的观点,与他们的教科书 和主流文化相悖。

关伟与作者在2021年的画展上重逢,相谈甚欢,岁月静好。

我代表的是亚洲特别是华裔移民的声音,这对主流文化来说当然是非常刺激,在艺术上达到了“造惊奇”的效果,而且在挑战中我运用的是机智,风趣,调侃,幽默的风格,提出的话题却是深层次的和严肃的,这既容易让人接受还能够引发人们的思考。所以移民艺术 家在融入这个社会的过程中要找到一个很好的切入点,才能取得多元的认可。用移民艺术家特有的眼光看待澳大利亚的文化,作品角度不同,引发的话题就会比较有趣。

十年回顾展

对于自己个人在澳洲的成长,关伟特别提到了1999 年悉尼当代艺术馆为他举行的“ 10 年回顾展”。他指出,该艺术馆在我之前从未为个人开过个人展, 我是在澳大利亚享此殊荣的第一人。新州州长为我的展览揭幕,这次展览是我的重要“转机”,从此作品就卖火了,紧接着我又办了一次个展,结果,展览开幕之前我的作品就被一抢而空。一旦作品卖得太好了,我心里又感觉特别不是滋味,作品就像自己的孩子,辛辛苦苦养 大,一下子就卖掉了,舍不得,很失落。

另一方面有些担心,在西方把艺术家分为商业艺术家和美术馆艺术家,后者往往非常清贫。按照西方的观点,艺术家在商业上太成功,会被主流艺术圈划入商业艺术家范围,他们认为商业艺术家只顾赚钱忽视艺术上的追求,缺乏实验性和超前意识,这样的艺术家慢慢就会被边缘化,在艺术界遂渐失去话语权。

2004 年我改变了风格, 创作了一个系列作品“寻找敌人”,这是因美国“911”事件有感而发。这个作品卖得特别差, 但是它实验性特别强。我在深圳OCAT 当代美术馆办一个展览“魔咒”,1200 平方米的面积,我带领我的团队要干一个月,全部为壁画,展览结束就覆盖掉了,体现的也是实验性, 带有挑战商业性的目的。

艺术创作道路

对艺术的追求,使关伟一直坚持自己提出的创作三要素:幽默、知识和智慧。他强调,它们一直贯穿在此后30多年我的艺术实践中。

在澳大利亚的创作生涯中。我的艺术大致可以分为四个时期:“东西文化时期”(作品有《活标本》系列、《试管婴儿》系列等)、“环境保护时期”(如《渡渡鸟》《寻找归途》等)、“澳洲历史时期”(像《另一种历史》《回声》等)、“澳洲政治时期”(包括《澳大利亚之旅》等)。随着我对澳大利亚历史文化的不断了解,在我的作品中也逐渐多地表现澳大利亚的人文、社会历史遗迹政治等问题,澳洲观众接受了我的艺术。在澳大利亚这样一个文化多元的国度中,我把自己定位为一个澳大利亚华裔艺术家,以自己的视角观看澳大利亚社会中的政治、历史、移民、难民等诸多问题。

关伟笑言,我应该算是一个“百科全书式”的艺术家。我喜欢在大学、美术学院的图书馆里收集各式各样有意思的图片,拷贝后分门别类地存起来,为以后所用。我也会随身带一个速写本,看到有意思的东西、冒出有趣的想法都记录在本子里,回到工作室再具体分析进行创作。例如我在研究了很多中国古代地图后,创作出了屏风式作品《远水》。中国的古地图与西方殖民、移民、历史相结合,创作出一种既陌生又神奇的作品来;《试管婴儿》则是把中国民间杨柳青的大娃娃与当时医学界最尖端的科技“试管婴儿”结合在一起,创作出了即寄托了人类美好希望的传宗接代,同时也揭示出“试管婴儿”这种新生事物对社会,宗教、伦理的挑战与冲击。

我在作品中经常使用各种符号,我一直对符号非常感兴趣,从古代的神符到当代各种电子游戏中的符号,以及各种科学符号,例如化合介和物理学中的指示图、标记、箭头甚至宇宙星际线的轨迹等等。各种符号对应的是人的某种潜意识的,让人敬畏;而各种灵动的、秘密的潜意识活动,又是我们现实生活的某种反应,是现代人内心焦虑不安的产物。我认为潜意识隐藏着巨大的能量,是意识所产生的最高级的直觉,只有通过象征和比喻的手段才能与之对话,在意识上去芜存菁,使心灵得以解脱,最终达到自由自在之境界。我在绘画中使用这些符号,不仅是想创造出一种新的绘画语言,还希望通过这些符号来表现文化和历史中的世界。特别是澳大利亚,舒缓温和的自然环境和人文气氛让人感觉很不一样,我就很关心它作为一个早年西方移民的国家,西方的历史文化在这个环境里发生的变异。因此,我在作品中力图将人与自然、野蛮与文明的冲突和多种文化交融的沉重处理得平静、轻松、优雅和幽默,强调以我的视角和方法进行个人的感觉化的处理。

郑和发现澳洲

关伟表示,自从30年前来到澳大利亚,我的一个强烈意识就是始终觉得澳大利亚是一个非常大的岛,有着各种神奇的动植物。我对这个岛充满了想象,它让我想起了探险、海盗、怪兽、寻宝、地图、发现新大陆、移民、殖民等等,这些想象都和岛这种特殊的地理有关。2006年,我在悉尼动力博物馆做了一个虚拟博物馆的项目“另一种历史——郑和发现了澳大利亚”。我把馆里的文物借出来,重新编排到我设计的空间中,与郑和的“航海日志”和我创作的九张大型壁画等组成的一个气势恢宏的“历史文物壁画”个人展。我把船、地图、怪兽、剪影等等这些零碎的东西重新组织,形成一种史诗般叙事。虽以历史为主体,但有更多的离奇、更多的意外,通过史诗化来表达美学上的恢弘气度和一种道德上的愉悦,来超越所谓“真正的历史”。

2015年创作的作品《整容术》。

关伟指出,历史遗存本身可能并没有特别的意义,也不好玩儿,但是经过了重组,把一些零碎的历史符号和图像通过另一种观念、方法进行重构,人们可以从中获得对过去、现在和未来在整体概念上的新认识。我自己是移民背景的艺术家,迁徒、游走也是我的常态,经常游走在各大洲之间,对移民的背景身份非常自觉。表现澳大利亚的历史,可能已成为我的一个宿命,就是为自己找到一个支点。

从关伟的这些艺术观点不难看出,他把自己的“定位”把握得非常准确。这也使他的艺术成就,在同类艺术家中,显得特别“出类拔萃”。

澳中文化使者

面对目前澳中之间的“不稳定”关系,关伟也谈起了自己多年来穿梳于两国之间的感受:2008年以后,我在北京设立了工作室,两边工作同时有意无意地做起了澳中文化交流使者的工作,参与了很多策展、评委、学术交流活动,在澳洲这边也经常通过参与各种活动,尽可能地帮助当地的华人艺术家和华人画廊,有意识地提升澳洲华人艺术的水平。

此外,在利用自己的影响力尽可能多地把澳大利亚艺术家介绍到中国,也把很多优秀的中国艺术家介绍到了澳大利亚,所以这里的一些人都把我戏称为“澳中文化大使”。

2019年,澳大利亚现代艺术馆,再次为我举办了“关伟在澳三十年回顾展”,这应该是对我多年努力的一种肯定吧。

2019年创作的作品《大风水》,图为澳大利亚当代艺术馆关伟个人展现场。

关伟在讲述他的故事时,娓娓道来:云淡风轻,宠辱不惊。他对人生的起伏,命运的安排,完全时一种“既来之,则安之”的态度。也许正是这种良好的心态,更能够让他的人生轨迹,画出了圆满的曲线。

此时,站在我面前的关伟,形象也越发高大起来了。

笔者突然灵感一闪,跳出了一副对联想赠送给他:

“关山挺立,伟岸巍然。”

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64