我,28岁进入养老院工作,带90岁老人拍短视频,已经看淡生死(组图)

本文转载自自PAI,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

“啥也不是。”

这是“哏都养老院”的抖音视频中,余奶奶最常评价他人的一句话。今年3月,为了陪伴爷爷奶奶,28岁的陈卓离开服装行业,进入二伯开的养老院,当起了“院长”。他将短视频带进养老院,让这家平均年龄75岁的养老院,一下子热闹了起来。

他与老人们共同创作,以搞笑、反差的形式来调侃内卷、焦虑和死亡。调笑、打趣间,有老人重新找回了自己,有老人放下抑郁和焦虑,而陈卓也在获得流量和认可的同时,对生死之事有了新的理解。

以下是陈卓的讲述。

我叫陈卓,出生在天津。这个名字是我的老伯给我取的,就如字面意思,家人希望我能够突出、卓越。但我更喜欢自己的另一个名字,陈劲领,日常和微信都会用,我觉得这个名字更好听,更重要的是,这是老姨(小姨)给我取的名字。

我出生在天津一个普通家庭,爸爸很帅,眼睛很大,常被认为是新疆人。

老姨是对我影响最深的一个人。她是我妈妈的亲妹妹,因为外婆被确诊了自身免疫性肝炎,需要昂贵的医疗费,但家里条件又不好,我父母都是普通的公司职工,在我四岁的时候,老姨作为“大陆新娘”嫁给了老姨夫,到了台湾。

老姨结婚当天,我穿着她的礼服。

老姨夫是台湾一个电视台的主持人,作为聘礼,他在天津最早的商品房小区龙都花园买了一套房子。老姨出嫁的时候我4岁,没有太多印象。为了方便照顾生病的外婆,我从记事起就和妈妈一直住在这套老姨的房子里。

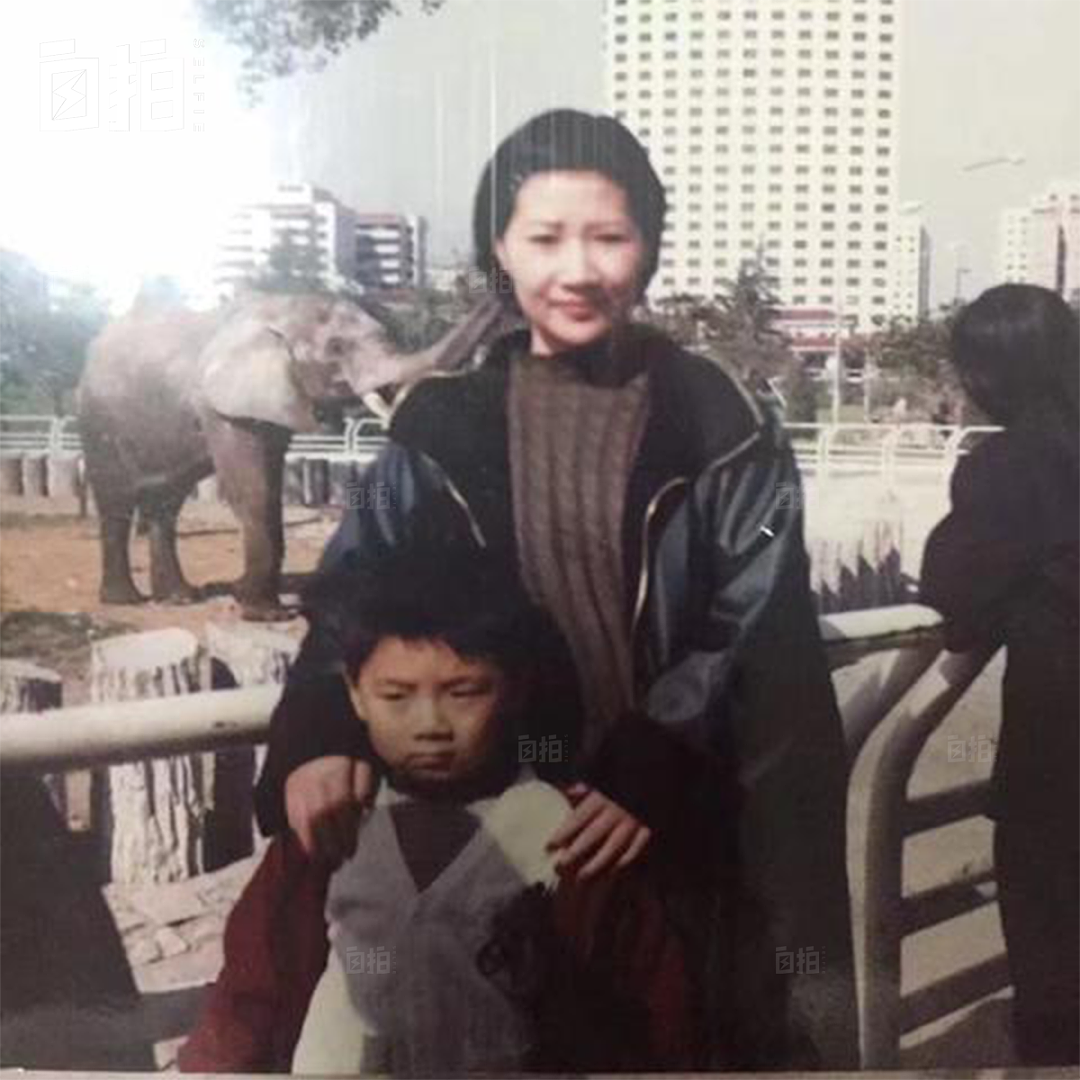

老姨从台湾回来,带我去动物园游玩。

老姨为了家庭愿意奉献自己。她去了台湾之后做一些生意,每个月都会给家里打1万块钱,用于全家生活费用和给外婆治病。小时候我最盼望的事情就是老姨回天津,她会带很多玩具和稀罕的好吃的给我,还会带我出去玩。

外婆是个善良而隐忍的老太太,我们在一起生活了很多年。

龙都花园在天津非常中心的位置,我在那里从5岁长到了15岁。我们小区是一个大院子,我和几个发小儿每天都在一起玩。我们叫彼此的方式就是直接按门铃、敲门,或者站在楼下大喊,然后一起在院子里踢足球、打篮球。

除了一起玩儿,我们还会到处串,今天我住你家,明天你住我家,后天我们一起住他家,在家里玩卡片、吃零食。除了小朋友,当时父母或者爷爷奶奶大家都互相认识,有一些也是朋友。在这样的环境下,我就是吃各家爷爷奶奶的饭慢慢长起来的。因为这些经历,会让我对老人有一种天然的亲密感。现在我在养老院工作,身边是几十个老人,他们就像是我小时候院子里的爷爷奶奶一样。

除了这群发小,最常陪我玩的人还有我爷爷。他是一名公交车司机,性格开朗,喜欢唱歌,喜欢尝试新鲜的东西。别人的家长都是会管着小孩子,不让玩游戏机、不让去网吧、KTV。我家不一样,我第一次去这些地方都是爷爷带着我去的。

爷爷是个爱玩儿的人。游戏厅、网吧、KTV,我第一次去这些地方都是爷爷带着去的。

爷爷家后边有一条街,是天津最早的商业街,商场的楼上有很多游戏机。假期的时候,他几乎每天都带我去玩儿,买5块钱的游戏币就能玩整整一个下午,我们两个人在游戏厅玩到满身大汗,然后一起回家吃晚饭。

2008年外婆去世,老姨觉得在台湾打拼、赚钱没有太多意义了,所以从那一年就回到天津了。老姨自己没有生孩子,在我的性格形成期,老姨是管我最多的人,我交了哪些朋友她都会去了解。我们前边没有一起生活,但她性格很直,从不拐弯抹角,我有问题她都会直接指出来,如果不听话她还会揍我。

我慢慢长大,从一个皮肤黑黑的“小土豆”,变得又高又白,个头长到了1米86。上了高中,我开始变得叛逆。

高中时与打球的朋友在一起,展示我的7号。

不记得具体因为什么事情,高一时老师说要请我家长到学校,我说我不想,老师让我当场给家里打电话。

我没打电话,而是用行动回答了他——我打开窗户,从楼上直接跳了下去。我的叛逆不是很激烈的逆反,我们没有任何争吵,也没有任何的不礼貌,我只是用行动去回答他,我不愿意。

我们的教室在三层,教室楼下不是草坪,是水泥地。检查后发现,我的两条腿都粉碎性骨折。现在我走路有时会有一点跛脚,就是当年留下的后遗症。那一年我因为受伤没去学校,在家里躺了一年。

跳楼之后,我的自嘲。

我觉得自己偏激,想不出为什么会干这样的事。后来分析,可能跟我的性格有关。我是一个很爱钻牛角尖的人,愿意为心中的坚持付出任何后果,不懂得妥协。但一个少年的底线、坚持和现在是完全不一样的,牛角尖的最尖尖也总是朝向自己。

那次之后,我觉得自己醒了,没有那么爱钻牛角尖了,好像很多之前在乎的问题都不是问题了。而被打碎之后重建的自己,也更坚硬了。如今的我,将这份“偏激”,给了自己认定的事业。

高二回到学校,就要面临高考。我成绩不太好,也不爱学习,但我喜欢看电影。我有一个MP4,我会提前一晚上在电影网站下载两到三部电影,早上6点起床后去学校吃早点,然后回教室趴在桌子上睡一觉。等睁眼差不多10点,我会打开MP4,看我的第一部电影。电影两个小时左右,结束正好吃午饭,然后在下午第一节课,开始看第二部电影。在高考之前,我用两年时间看了上千部电影,主流和非主流的电影看了很多。

我最喜欢的电影是《肖申克的救赎》。电影是我十七八岁看的,但十年过去了,我才明白电影中的道理。世界就是一个人内心的投射,物质和空间上的障碍并不是真的障碍,每个人的枷锁只有自己的内心。想要选择什么样的生活、成为怎样的人,都是你自己的选择。

我妈妈有个很好的朋友姓赵,他是大学老师,教马克思主义哲学。他说既然我这么喜欢看电影,要不试着学一学编导。然后给我介绍了一个辅导老师。

我去跟着老师学习了一段时间编导的课程。在培训班上,我们要看电影、拉片,解读镜头语言。老师会给我们一些题目和关键词,让我们来写一个故事,教我们要有编剧思维。可能是前边看了那么多电影,有点水到渠成的感觉,我后来还真考上了赵老师的学校。

大学期间,我们宿舍四人的合影。

大学时候,《夏洛特烦恼》上映了。这个电影在当年是一个大爆片。里边有一个情节是,夏洛在打了老师之后为了逃避,从楼上跳了下去。这和我的经历出奇相似,我第一次看这个电影的时候,电影院里所有人都在笑,我在哭,我说原来自己这么荒诞。后来我又看了很多很多遍,别人都把它当喜剧片,只有我把它当作一个镜子去看。

但大学我又没怎么好好学习。当时我爸给我每个月一千块的零花钱,我觉得不够花,就去做兼职。我在天津卫视的一号演播厅做实习生,同时还在另外两家服装店做兼职。每天早上醒来,我会先去教室打个卡,然后坐地铁或者打车去商场。一个班最多4-5个小时,下班后,再到电视台,等录完节目后大概晚上9点多,我就回学校或者干脆回家。

这段奔波劳碌的兼职经历,也塑造了我面对任何挑战,都有勇气去闯的精神。后来在养老院拍摄短视频,一开始流量不好,经历了好几个月的低谷,但我们还是渡过了难关。

我与服装店兼职的小伙伴在一起拍照留念。

在天津卫视实习,一天有一百多块的补助,然后再加上两个服装店的兼职,我每个月有4000多块的收入,加上我爸给我的生活费,比较宽裕。这些钱让我在大学的时候可以出去玩一玩,去一些地方看了看。韩国、印尼、香港以及国内大众的城市都去转了转。

不同的目的地和不同的景色,它带给我的收获很有限。反而是兼职时身边这些人,他们在影响着我。这段时间我认识了很多朋友,有个客人罗先生比我大两三岁,我们常常聊天。慢慢的我们会聊一些比较深入的话题,就变成了朋友,有时候还会一起出去逛一逛。

后来他提到,很多人和他相处时是有所图的,所以他会有比较强的戒备心,但我和那些人不一样。与朋友的交往,充满了信任与温暖,也使我能在今天投入到这份与人和关怀相关的工作之中。

我在兼职期间认识了很多朋友,后来他们中的一些成为了家人。

在天津卫视实习,让我觉得很新鲜。今年我因为给老人拍短视频,被邀请去一号演播厅做嘉宾,我比主持人和导演到的都早,因为我对那里太熟悉了,当年我就站在台下的监视器前。从台下到台上这十米的距离,我走了将近十年。

当时我主要跟的节目是《爱情保卫战》和《幸福来敲门》。《爱情保卫战》关于亲密关系,《幸福来敲门》在改版前讲人的苦难,请的一些嘉宾都是缺胳膊少腿、白血病的、抗癌斗士等等。

我在这里看尽了人生百态,有些人为了几千块钱打得不可开交;有些人面对生活迎头痛击,仍然笑着面对。其中一位嘉宾是抗癌斗士,他在上节目时候只有30岁,在前几年还是去世了。我就想,他在节目当中神采奕奕,但还是不能阻挡死神的脚步。风光也好,辉煌也好,再伟大的人在死亡面前都很渺小。

我最喜欢的动画片是神奇宝贝,里边的耿鬼看起来很无厘头。据说它巨大嘴巴的另一端连接着死后的世界。

毕业后,我们专业80%的人没有做本专业工作,包括我。我妈妈心地善良,受她的影响,我第一份工作是公益机构的新媒体编辑,不需要坐班。这是一份很有趣的工作,和一些没有任何商业目的的人在一起去做一件事,只是为了传递一些价值观,让你去奉献、去牺牲,去破除对自己的执着。

做了一年之后,我和朋友罗先生一起做过一些文化演出类的事情,到了2019年,又和朋友一峰开了直播公司。一峰是我电视台实习期间认识的好朋友,我们当时觉得直播是个风口,他负责出钱,投入了几十万元,我没钱算是负责技术入股。虽然公司开了没几个月就遇到疫情,没能做下去,但十分感激他的支持。这些身边的人,给了我现在独立做事的底气。

因为我一直对服装比较感兴趣,之后又南下去广州做服装批发生意。我觉得不同的城市是有不同的气质,比如天津人底子里,就会有直爽、幽默的态度。而广州,它会给每一个人尊严,无论是你一年能挣几百万、几千万,还是说你一个月挣几千块,你都可以很舒服地活下去。

我和朋友们摆地摊。

但疫情打破了这种舒适。疫情三年,我总会觉得焦虑,时常觉得这个世界看不到任何希望,尤其在封闭的几个月里。因为喜欢思考,我平时调侃自己是“贫民窟里的哲学家”。但当时,在封闭的空间里,又有大量的时间,我每天在面对自己,审视自己,这是很让人恐慌的一个事情。

后来,我认识一个朋友Sami,她教会了我很多心理学的技巧。我慢慢开始接受自己作为人类应该有、也必须有的这种局限性与脆弱性。成长并不是走向一种精神上的无敌,当凌冽的寒风呼啸而过的时候,没有人不会颤抖。在那时,我们总是需要向着某个有温暖的地方依偎,这是一种本能,也是一种本领。

我与Sami在一起,她帮助我走出“困境”。

疫情和我之后做选择,也有很直观的链接。我愈发觉得家人对我很重要。从小带我玩的爷爷,后来因为格林-巴利综合征吃了5年流食,被下过2次病危通知书,随着他年岁渐高,我多少担心会留下遗憾。我的生命还很长,有很多的时间去体验不同的经历和不同的工作,但是最近一两年,我想陪陪家人。

爷爷、奶奶晚年都住在我二伯开的养老院里。这家养老院在2014年成立,有70多位老人,其中有自理能力和失能的老人各占一半,平均年龄超过了75岁。因为爷爷奶奶住在那里,其实我很早就去过。我不记得对它的最初印象,只觉得老人的生活都很安静。

刚好春节前后,家里人问我要不要去二伯的养老院上班,当“院长”。我从毕业后,一直没有朝九晚去上过班,还是在这样一个都是老人的地方。但想了想,即便在工作期间什么收获都没有,但至少可以陪爷爷、奶奶,我是可以接受的。

所以从今年3月,我就进入这家养老院工作。可能是因为成长过程中对于老人的亲近感,我觉得和他们相处挺容易的。不拿社会角色和职业去定义他们,也不刻意把他们当成被服务者去讨好或同情,只把他们当一个一个的人,去平视、平等相处。然后把我自己摆在他们面前,喜欢也好,不喜欢也没关系。

一个月之后,我开始尝试拍抖音短视频,最初想的就是记录一下养老院的生活。我平时也会随手拍摄、记录一些有趣的生活日常,有一点学编导的“职业病”。拍摄他们这个想法来自于电影《寻梦环游记》,里边说死亡并不是生命的终结,遗忘才是。养老院是距离死亡很近的地方,我就是个很唯心的人,想为他们留下一些影像。

老人们穿着后辈捐赠的校服扮演听课学生。

后来我发现一个账号,他的奶奶是数学老师,会拍摄一些奶奶教书的有趣短视频。我们养老院里有一个余奶奶,她退休前是天津耀华中的化学老师,今年已经90岁了。老伴去世后,她去上了6年老年大学,81岁时自己决定住到养老院,到现在已经住了9年。

我就以她为主角,让其他老人穿上校服演学生,在养老院尝试拍摄短视频“化学课”系列。比如有一节课,九十岁的余奶奶拿起教鞭,两位“学生”各捧着一个瓶子,分辨一氧化碳和二氧化碳两种气体。一个“学生”在猛吸瓶中气体之后,被救护人员抬走之后,余奶奶才娓娓道来:“现在我们不难看出,这位被抬走的同学,手里拿的是‘一氧化碳’气体,是有毒的,就是咱们家里常说的煤气中毒。”

最早出圈的短视频“化学课”,右一为余奶奶。

在短视频中,我会设置一些反差。余奶奶的化学课实验总会发生“人员伤亡”事故,还有死神、南天门这些对于死亡的调侃和戏谑。网友们觉得很好笑,说余奶奶的课很费学生,她的实验课应该改名为“逝验课”。

我们中国的传统文化里,对死亡是很避讳的。但我和这些老人相处的过程中发现,他们在面对死亡这个话题时,并没有我想象中那种焦虑,反而很豁达。比如余奶奶之前就和家人说过,希望自己真到了死亡那一天,要安安静静离开。虽然视频展现出来的内容是表演,但传递的精神内核很多是来自于他们。

我会在视频中刻意注入一些“死亡元素”。

最初我并没有考虑过,拍摄短视频对他们这些老人来说意味着什么,直到我看到了变化。有一个老人叫刘国霞,她被女儿送到养老院后有一些抑郁情绪,最初几乎连房间都不出,一天要吃4片安眠药,吃完饭就睡觉。但是在参与拍摄短视频之后,能明显看出来她情绪的改变,我很开心她现在只吃一种药了。

很多人都有迫不得已的原因才来了养老院,像余奶奶这样主动选择到养老院的人,微乎其微。他们更多是为了不给子女添麻烦、不给子女增加经济负担、和家人关系不和谐、给子女腾房子住的。

养老院内,我和余奶奶。

然后我就想,短视频是不是可以给他们构建一个“乌托邦”。比如余奶奶,她因为年龄太大了没能继续再做老师,但她最理想的状态就是自己30年前,所以我就希望能让她“回”到30年前。还有一个王爷爷,他年轻时想要当领导,但一直没能当上,在短视频中他就扮演了领导。在这个“乌托邦”里,让他们每个人都是在一定程度上完成“自己”。

一些视频在网上获得了不错的点击量和传播,让这些老人被关注、被看见。比如余奶奶,她能看见外界对她的一些评价,看到网友的鼓励、支持,还能在评论区里找到四十年前自己的学生。这种时候我会觉得,我好像给他们打开了一双新的看世界的眼睛。

我和余奶奶、王爷爷做客天津卫视《幸福来敲门》。

但他们真正看到世界了吗?他们的生活没有改变,还是住在这间屋子里。他们走出去了吗?好像是,但好像也没有。他们走进每一块屏幕当中,但他们的身体还在养老院,他们的眼睛也还在养老院。

屏幕之外,也有人重新看到了自己、找回自己。与余奶奶的明亮祥和不同,王力(鲍勃)的底色有一些晦暗。46岁的时候,他因脑梗变得半身不遂。他被母亲照顾了一段时间,后来母亲去世、妻子和他离婚,儿子把他送到了养老院。他会和很多人讲自己年轻时候的事情,比如下海做大生意,带过500人的大团队,亦真亦假。

这些反反复复的故事背后,我听出了他的不甘心。但因为半个身体瘫痪,他觉得自己没有未来,总说自己是个“废人”。他一天抽4包烟,两天就能抽一条。我有时候想,是不是主观意识里,我们没有勇气从楼上跳下去自杀,但会通过抽烟这种方式,去被动自杀呢?

我就屡次喊他拍视频,慢慢他真的参与进来了。他没有短视频工具,也没有家人、亲属来关注他拍视频这件事情,但他好像在通过这种方式,治愈他自己。

我们拍过一个与“生死簿”有关的视频,这也是我最满意的一个视频。里边余奶奶在电话本上做记号,在去世的人名字上画上红叉。王力说她这根本不是电话本,而是一个“生死簿”。拍摄期间,他突然给自己加了句词,“我要把生死簿撕了”。

余奶奶和王力拍摄的“生死簿”短视频截图。

这句话如雷贯耳,到现在仍给我很大震动。作为看《西游记》长大的我们,太知道撕掉生死簿的象征意义了——我命由我不由天。从那之后,我发现他变得爱吃了,他爱去尝试各种美食了,他开始主动和世界重新连接,我觉得他像又被点燃了。

在拍摄抖音短视频这个过程中,在与这些老人的交往中,也照亮了我自己。与人的关系,是我们探索自己的方式和途径,从关系中看到自己,了解自己,过程曲折又迷人。现在面对生死、生命这些重大的议题,我好像也有了一些新的答案。

如今的我。

因为你如果能活五百年,能早晚有一天考上清华,你的公司早晚能上市,你喜欢的人早晚能追得上,所以人最终能否迈过那道坎儿,是对死亡的理解。正因为生命的局限,才使得一切有意义。

就在上一周,我险些经历离别。爷爷和我们在外边吃饭时,突然剧烈咳嗽然后就倒下了。我一开始以为是喉咙卡到东西,后来发现是他脑缺氧。在抢救他的过程中,我内心没有一点恐惧和慌张,只是在按部就班做抢救的动作。我事后才发现,原来我已经可以成长到去接纳死亡。

而无常总是不期而至,因此更要珍惜眼前身边的人。

本文转载自自PAI,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64