CMC Markets | 求本溯源 欧元区疲软经济的背后

说起小黄人,第一反应可能是《神偷奶爸》中呆萌的搞笑怪物。

(Source:百度)

然而,金融市场中,尤其对海外市场有紧密关注的投资者,不难会联想到2018年12月法国发生的“小黄人”运动,以及此前的意大利“五星运动”。

欧洲央行1月议息会议上,确定欧元区经济有疲软迹象:

“2019年GDP增速由1.8%下调至1.5%;

2019年通胀率增速由1.7%下调至1.5%;

2020年GDP增速由1.6%下调至1.5%;

长期经济增速预期从1.6%下调至1.5%;

长期通胀展望由1.9%下调至1.8%”。

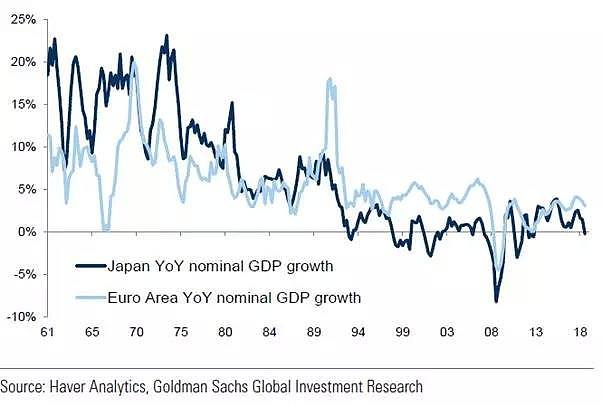

基于高盛的基本面研究看,欧元区似乎在步入日本的历史轨迹之中。人口结构的老龄化以及经济的长期增长水平看,两者极为相似。

对日本来说,其经济增长速度的下降、以及股票市场的下跌是始于上世纪80年代末广岛协议之后,日本楼市及银行业的崩溃。

对欧元区来说,则是出自于2008年金融危机和2010年始的欧洲主权债务危机。

如图所示,名义GDP的同比增长比较,欧元区同日本都是自战后持续降低(其中1995年以前的欧元区数据是以德国作为替代)。

缘由政府提高汽油、柴油税的法国“小黄人”运动,其表象是一个基于经济问题的社会运动;但其本质是一个对于经济现象的反射,核心矛盾就是“财政高福利支出——经济增长乏力——财政收入不足——负债率上升——失业率居高难下——触发危机”。

追溯意大利五星运动、包括2010年起的欧元区债务问题,席卷的希腊、爱尔兰、西班牙等国家均如此。

回到法国上,二战后,法国经济受益于美国的马歇尔计划,战后重建,使得经济增长中枢在6%左右,被称为“奇迹三十年”,但是进入70 年代中后期,法国经济增速一路下滑,本世纪以来经济增长中枢已经不足2%。

(Source:Bloomberg)

长久的经济增长乏力,使得收入和生活长期停滞,得不到明显改善。这一点在欧元区主要国家诸如法国、意大利、西班牙中非常相似。

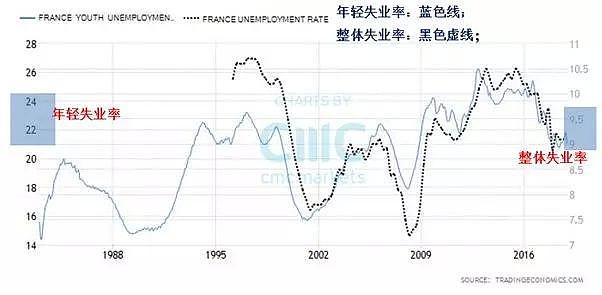

对应经济增长疲软的,则是失业率的常年不降,法国失业率常年徘徊在7%——10%区间,尤其2008金融危机之后,持续处于历史中值高位。

分年龄段来看,青年失业率更为显著。25 岁以下的年龄段中,失业率已经攀升至20%以上,失业带来的失落感在年轻人中的蔓延则成为欧元区主要面对的社会问题,因此“小黄人”不是单一的,也不是孤独的。

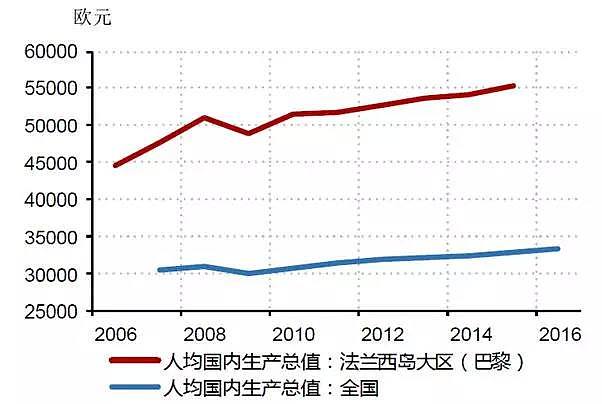

产业结构上,以法国为例,大型制造业以及金融、信息等高端服务业大多集中于巴黎。而在巴黎之外的广大地区,主要是中小企业和餐饮住宿等中低端服务业。

这使得收入差距在巴黎和其他地方之间产生巨大的鸿沟,巴黎人均GDP已经达到55000欧元,基本上是其余地区的两倍左右。

(Source:Wind信息咨询)

意大利的结构也极为类似,比如北面的米兰、威尼斯地区、中部佛罗伦萨地区普遍好于南面那波里、西西里地区。

造成这种年轻失业率高于整体失业率,地区收入差距的扩大(背后是产业的迁徙),其一个核心问题就是人口结构的变迁。

法国是较早进入工业化的国家,其享受到了医疗水平进步、饮食起居改善的红利。19 世纪中法国人的预期寿命约在 45 岁,二战前法国 60 岁以上人口已经占到 15%,均高于世界同期水平。

当前,法国近五分之一的人口在 65 岁以上,气候宜人的南法地区,老龄化程度严重。

二战后,因人口遭受重创,戴高乐将军曾号召“为了国家的前途,殊有必要敦促民众在10年内生1200万漂亮宝宝,因为这是法兰西必不可少的。”

然而,10 年间法国人共生出了 850 万婴儿,没有达到目标,人口复兴的节奏昙花一现,而且在1970年戛然而止。

即便后来法国承认非婚生子女的合法地位也无济于事,法国人口重新陷入低生育、负增长。人口结构变化——产业结构变化-----贫富差距扩大的负面影响链开始形成。

西欧各国因社会福利高,且有海外历史殖民的问题,因此从非洲大陆形成了一股“移民风”和“偷渡风”,新移民被寄希望于作为廉价劳动力改善本国劳动力市场,但是事与愿违,新移民因文化教育问题以及社会价值观等问题的复杂性,虽然想竭尽全力融入社会和提升收入,但往往使得本土劳动者感受到深深的压力,从而扩大了族群之间差距。

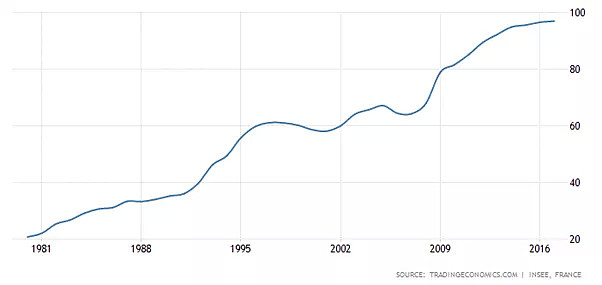

有数据可查的,法国债务占GDP由80年代的20%上升至今近100%,而意大利在上世纪90年代则已经突破100%,至今为130%。

这成为了最终影响到欧元区政治、经济至今的“顽疾”,这种移民路线的矛盾,普遍出现在西欧、南欧地区。

2017年的法国大选中,极右派勒庞得到第二多的票数,极左派的梅朗雄也得到了20%的选票,位列第四。

两者相加已经超过了中左和中右派系。政策主张上,极左、极右的共同点是“脱离欧盟”,并反对全球化。

(Source:百度)

不同点则是勒庞将目标指向移民;梅朗雄则指向富人,准备对收入超过平均水平20倍的人征收100%所得税。

种种极端主张的背后,是选民对于传统政党深深的失望和对于当前法国社会极度的不满。最终获得目前执政的马克龙,则是因为“不左不右中间派”的形象出现,在中左翼社会主义者党的基础上,统合了中左和中右翼政党的支持者,这才压倒了极左和极右势力。

但是套用电视节目上政治评论员的讲法,“这种跨越左右的民意基础本来就是脆弱的,实际上是在走钢丝”,当马克龙被约束了改革的激烈性,而温和的改革又无法彻底改变现状,马克龙政府的结局似乎已经落下。

而意大利方面,2018年的总理贝卢斯科尼领导的中右联盟赢得37%左右选票。“反建制”派民粹主义政党五星运动获得32%左右选票。

由于没有一个政党或联盟赢得议会绝对多数席位,各方需协商组阁事宜。但各党派均坚守立场,导致多轮组阁谈判无果,甚至面临重新选举窘境。

无序的高福利支出与政治制度的失效并存;经济增长乏力,在税率无增长空间的情况下,政府无法从税基扩大中增加税收收入;收入难以增长又导致其只能节流,实施强制性的紧缩措施,并不断扩大债务规模。此种恶性循环,在政治制度失效的情况下又得不到根本的扭转,进而出现了“小黄人”。

2019 年5 月,欧盟议会将进行大选,不排除意大利的五星运动和北方联盟有可能进入欧盟议会,获得席位;法国(勒庞领导的民族阵线)、以及德国(另类选择党)民粹主义政党的壮大,未来或有更多民粹主义政党在欧盟获得席位,影响欧盟决策。

欧元区诸国左转还是右转?历史车轮自会选择,让子弹飞一会儿。

参考鸣谢:

澎湃新闻

太平洋证券

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64