中国高校校园开放讨论背后:我们需要什么样的大学?(组图)

过去三年,出于防疫考量,全国高校采取了严防的姿态:里面的人出不去,外面的人进不来。当新冠被宣布不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”时,大学校门何时开放此前成为热议。

事实上,“高校限外”并非疫情产物。在2011年至2018年期间,随着清华、北大、中山大学等高校推出“限客令”,南京大学设立门禁等事件,关于“高校是否应该开放”的讨论时有发生。

“高校界墙一直都在,不过表现形式不一样,”华南理工大学建筑学院副教授何志森说,过去一些校园出入得经过保安,或凭借校徽、出入证,“在一定程度,校徽或者出入证也只是‘墙’的某种表现形式。但近十年来,随着技术手段升级,需要你提报的个人信息越来越多,墙也越来越难逾越。”

对于大众来说,最直接的感受是,高校校园越来越难进入。且根据《知识分子》对当下部分高校校园出入规定统计,仍有不少高校目前未对公众开放,被允准出入者除了师生外,多是师生亲友、本校校友。

某种意义来讲,校园的“墙”不仅仅是物理防御工事,还是精神心理的隔离。在墙内,身份和人际关系因地域再次得到定义。

人们对此类议题的关切并非难以理解。尤其对于20 世纪的中国高校来说,校园形态的构筑和演变与国家政治、城市经济、社会结构的关系更趋紧密。与人们想象的“象牙塔”等田园牧歌般宁静画面不同,今天的高等教育与高新技术产业、文化产业、房地产业、商贸服务产业紧紧联系,甚至已经成为城市生产力的重要组成部分。

相比私人住宅小区对外开放道路和设施的争议,对今天的许多公立校园来说,其“开放”似乎是应有之义。“城中之城”占据了大片土地和公共设施,运行经费中,一部分是学费,但更大比例来自财政拨款。当这些公共资源只面向有限用户时,不可避免出现资源分配效率低下的问题。但讨论中,如何维护高校自有的秩序与安全是不可忽视的问题。

我们讨论“高校放开”时,也不应止于校园管理的部分,更应该讨论的是,作为城市社区的一部分,高校空间承载怎样的定位和功能?作为生产“知识和人才”的场所,这些知识和人才与社会的联结又应该是怎样的?

界墙一直都在

时值人们讨论“高校对外开放”这一话题时,在上海工作的郑琳印象最深刻的新闻是,“五一”期间,上海部分高校只允许校内人士、校友和师生亲友进校,入内需要“内部人”代为申请,因此,在闲鱼等平台催生了所谓“入校门票”:“有偿带入校”,价格 10 元到 50 元不等。

目前,部分上海高校已逐步开放,采取实名认证、时段限制、区域限制、提前预约等手段。

然而,12年前,郑琳在另一所北方城市读大学时,校园的门岗对进出人员几乎无限制。她见过在校园遛弯、跑步的居民,见过跨越半个城市听讲座并提问的校外人,一些老师的课极受欢迎,除了修读这门课的学生,还有外校考研生、社会人士慕名旁听。“当时,除了图书馆、计算机房、食堂需要刷校园卡,其他地方对外部人可以说是畅通无阻。”

对于当时的学生郑琳来说,也会有烦恼,在一些特定季节,校园景色吸引了游玩拍照的人,攀折花草、乱扔垃圾,自习时总听到外面吵吵嚷嚷,去食堂吃饭会被陌生人拦住,“借用一下校园卡”。

12 年后,郑琳回母校参加校友聚会,需要“入校码”。有同一需求的不只是她,社交平台上,有人发信息,“想旁听课程,求入校码,有偿。”

相比之下,郑琳入校的门槛低了很多,作为“自己人”,她只需要提前申请校友卡,填报身份信息、就读信息、毕业信息、入校事由,点击申请入校,在当日,凭借生成的入校码走进门墙。

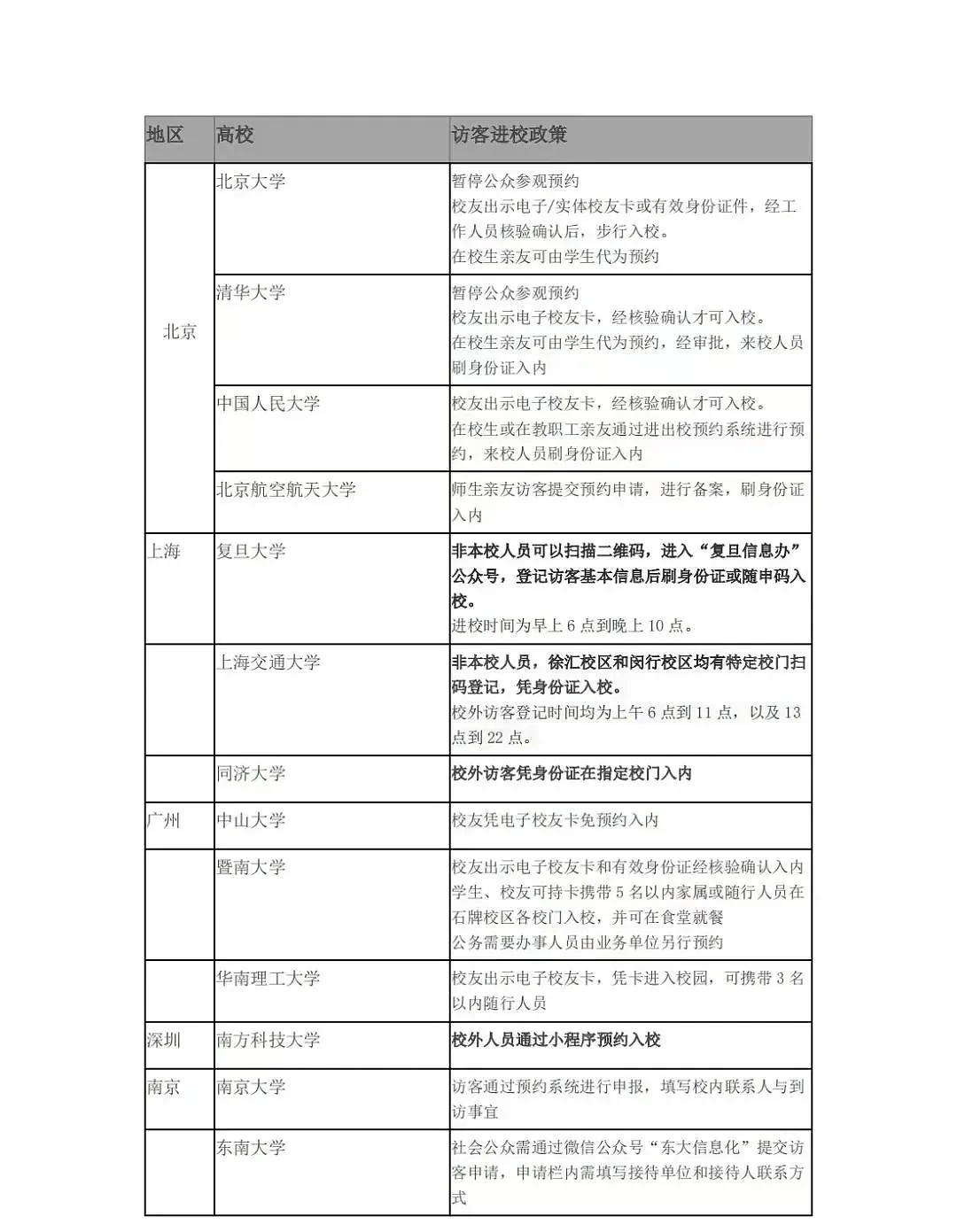

《知识分子》做了粗略统计,当前部分高校的访客进出政策如下:

从上述表格可看,仅少数高校面向公众开放时无门槛(仅需核实身份信息),大多高校在开放条件上,除了本校师生可以自由出入,师生亲友和校友、有“校内联系人”的也可入内,即放开对象为“自己人”。

可以说,封闭式校园的“墙”不仅仅是物理防御工事,还是精神心理的隔离,是一种维护社会和道德秩序的空间。在墙内,阶级利益、身份、人际关系因地域得到定义。

对于校园墙外的人来说,校园社区内部不仅仅是可赏玩的景观,有学术讲座、精辟入里的讲课者,便利的球场和跑道,价格更便宜的社区服务:影院、复印打印、餐饮。

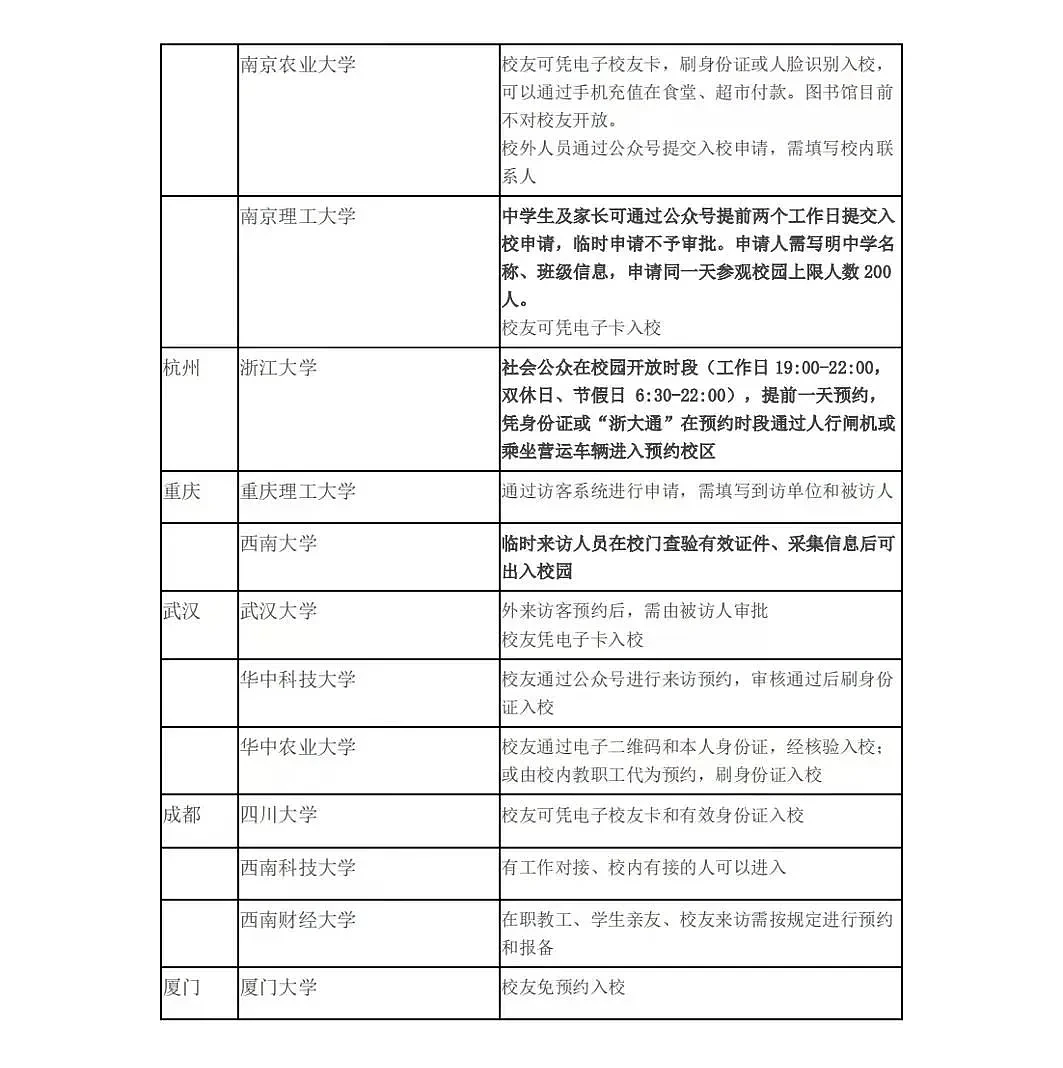

摄影/何志森

华南理工大学建筑学院副教授何志森告诉《知识分子》,中国校园形态有不同类型,一种坐落在城市内部、历史相对悠久的校园,另一种是随着高校扩张在城边村或乡村征用的新的校园,“征地之后,先建围墙,防止周边村民进入”。

“当然,湖南大学是个例外,校园的街区和城市融在一起”。

但高校的围墙并非不可逾越。13年前,李禾在北大旁听,大四的她没有课程,准备考研,租住在北大附近的青旅,那时出入还需要学生证,保安“扫一眼”即可进入。她甚至通过保安,租到了一张饭卡。

何志森在墨尔本皇家理工大学做博士,主要研究城市里的地理边界,厦门集美大学校园和一墙之隔的孙厝村是他论文中的一个研究案例,进入集美大学校园需要凭借校徽,他借了一个,顺利进入。

“物理意义的墙一直都在,在有校徽之前,可能更多是熟人社会 —— 我跟保安很熟,他认识我,就进去了。校徽或者出入证也只是‘墙’的某种表现形式。但近十年来,随着技术手段升级,需要你提供的个人信息越来越多,墙也越来越难逾越了。”

“大学校园的界墙出现,更多是出于保证安全、便于管理的动机,从而衍生出一项会造成分割、隔离和排外后果的政策。”何志森介绍,2003年时,“SARS”爆发,从公共卫生角度的考量,大学校园的封闭模式得到了赞扬。“其后,尤其是在发生多次校外人士闯入校内伤人事件后,孩子的家长也希望校园的围墙和门禁起到作用。”

大学的公共资源属于谁?

近二十年来,当大学校园以诸多手段加厚界墙的同时,我们又能看到,城市规划和政策导向中,对于大学资源共享的倾向。

以图书馆资源为例,2002年,《普通高等学校图书馆规程(修订)》中指出:“有条件的高等学校图书馆应尽可能向社会读者和社区读者开放。”

中国公共图书馆在数量、地域分布和藏书量方面一直都被认为存在短板。数据显示,2021年末全国共有公共图书馆3215个,实际房屋建筑面积1914.24万平方米,图书总藏量12亿6178万册,人均藏书量0.89册,阅览室坐席134.42万个。

与此同时,高校图书馆的资源被认为是极大的补充,数据显示,2021年,我国共有1278所高校图书馆,其中1255所高校提交了馆舍建筑面积数据,总面积为3198万平方米,1290所高校提交了藏书数据,纸质图书总藏量为16亿册。

根据新闻,2012年3月,北京首都图书馆联盟成立,北京大学图书馆馆长、联盟副主席朱强提出,北大、清华等34所高校的图书馆将向社会免费开放。然而,4年后,《北京日报》记者曾做一期调查,发现曾作出承诺的部分高校或者拒绝校外人士入校、或者拒绝校外人士进馆阅览,一些高校即使开放了对外阅览,也需要开具“介绍信”,或者付费阅览。

在2012年当年,朱强在接受北京大学信息管理系副研究馆员顾晓光访谈时,也曾提到“高校图书馆如何开放”的话题。

访谈中,朱强的态度是,高校图书馆不可能像公共图书馆那样无条件面向社会公众开放,“肯定要有限制”,在他看来,完全开放没有意义,现实条件也不允许。“一些人进来之后,只是参观,大部分资源都不是他们所需要的,只有搞研究的才会进来。”

此外,朱强在访谈中提到,“要求高校图书馆向公众开放,却并未出台任何政策或措施。这给高校图书馆带来额外的人力和经费支出,没有相应的投入,开放是做不起来的,勉强做起来也不可持续。”

他提到,在当时,为了公共服务,北大图书馆专门买了二代身份证的验证机,防止身份证造假。“我还听说某个高校图书馆曾经发生过古籍被骗的事情,有个读者拿着假的身份证偷走了一本古籍书。”

除了图书馆之外,体育场资源不足的情况下,教育系统内的体育场地也被认为“需要唤醒”。

2017年,教育部、国家体育总局联合印发《关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》,其中提到,公办学校要积极创造条件向社会开放体育场馆。

根据第六次全国体育场普查数据,全国体育系统管理场地2.45万个,场地面积0.95亿平方米。教育系统管理的体育场地66.05万个,场地面积10.56亿平方米,其中高校体育场地4.97万个,占地0.82亿平方米。

图源:第六次全国体育场普查数据

然而,在具体推进中,由于缺少专门机构管理和运营,场地维护难度增大,以及担心安全问题,高校在开放体育场地方面积极性并不高。

在过去关于开放高校争议中,不难看出校方和学生的顾虑。比如新闻中提到,外来游客跨过隔离带闯入学生实验田,破坏毕业样本;旁听学生在课堂带刀威胁其他学生;外来人员在体育场斗殴导致本校学生受伤等等。

何志森回忆自己在墨尔本读书时,学校的读书馆对所有公众开放,“两种借书卡,校内学生和周边社区居民是不同颜色的,借书在同一个地方,但阅读空间不在一起,采取分类管理。前提一定是大家都遵守配合相关规定。”

“公众素质是我们谈到高校开放时,面临的非常现实的考量,”何志森介绍,去年,在深港双年展上,他曾目睹,小孩对着展品又踢又拉又拽,但父母都不曾制止。

“但我们当下的校园围墙管理,往往容易从一个极端走向另一个极端,要不完全打开,要不完全封闭,缺少一个在‘开’和‘关’之间的探讨。我们的校园管理者、地方政府、设计师和周边居民很难有机会坐下来讨论,有没有可替代性的校园管理?或者边界可不可以有更多的形式和功能,不是作为隔离和排斥,而是作为连接和赋能。”

何志森介绍了建筑师罗纳德·瑞尔的一个构想,建筑师在为美国-墨西哥边界墙提出了一项设计,将位于诺加利斯的一段墙体转化为一个跨国图书馆,居住在边界两侧的人可以通过墙体本身进行书籍交换、交流和讨论。

国内并非没有开放校园的先例,2018年,苏州大学建筑学院教授汪德根在探讨校园开放可能时,列举了位于苏州吴中区的西交利物浦大学的案例。

该校采取了道路交通开放模式,采用铺装、石墩等方式引导市民主要以步行通行,同时适当把外围机动车道共享给公众;同时,该校完全开放广场和公共绿地,向市民分区域开放运动场;在文化服务设施方面,西交利物浦大学无条件向周边市民开放食堂、地下超市和部分体育场,图书馆需申请登记才能使用,教学楼及自习室则全封闭管理,设专人管理。

对于可能带来的校园安全隐患,西交利物浦大学采取了几种手段:设置减速坡、慢行警示牌来控制外来车辆的速度;增加保护环境宣传栏, 对破坏环境人员进行批评教育;每栋公教楼在一层均配有24h管理人员, 加强安全保卫措施。

汪德根也调查了开放后周边市民的反馈,进入校园的市民中,32%是借道穿行,24%是欣赏校园风光,最后是休闲/娱乐/运动,为22%。市民进入校园的时间段多是晚上下班之后,最多一周进入校园2-3次。对于需要增加开放的项目,市民的反馈是,目前已经基本满足需求,若能增加开放图书馆、自习室更好,但一切应以不影响学生使用为前提。

对此,汪德根总结,“(西交利物浦大学)校园周边市民的行为特征为校园开放提供了参考价值, 可根据周边市民需求及目的分别针对不同项目制定不同的开放措施, 根据市民进入校园的时间确定大学校园适合开放的时间。”

然而,相比更繁琐、精细的放开治理策略,对于更多高校管理者来说,“一封了之”可能是一条捷径。“在探讨短时间内最有效的能够保证安全的策略时,把墙筑高是最简单有效的,”何志森说。

武汉大学人文地理学博士孙铖在其论文中提到中国高校治理思路对大学和城市关系的影响:

“中国大学受制于单位制传统,除了教学和科研外,还承担了对学生日常生活的社会服务等后勤性质的工作,高校举办高等教育的目的在于促进学科发展、培养人才、服务社会,因此高校首要诉求在于保障内部群体的利益。在此基础上,最为稳妥的方式便是延续单位制传统中的封闭式管理,尽可能减少外界环境对内部教学、科研和生活的干扰。”

“但是,这种对校园内外空间治理的人为分割和对抗显然对知识经济和全球化背景下产生的社会经济变化不符,有损城市和高校之间的互动关系,也有损高校与城市合作对科技创新的促进。”

争议背后:我们需要怎样的大学?

“今天我们谈论校园的开放与封闭,实际上,应该回归到大学的功能和意义是什么?高等教育如何回馈社会?如何对周边的社区和社会有贡献?”

在高等教育事业发展的背景下,大批学校兴建校区,但由于城市中已缺乏可用土地,许多校区选址于乡村地区。何志森说,“这些高校依然遵循封闭,隔绝于周围的村庄,一道界墙使得包括各种学习与休闲设施在内的大学资源被限制在界墙内,无法被临近的村民所共享。这种布局强化了公-私分离的整治管理体制,形成了一种带有歧视性的、隔绝与排外的城市政策。”

何志森提及他记忆中,关于教育最美丽的图景:

“我小的时候,我爸妈在客家乡村支教,校园也有围墙,有一个大叔站在门口做保安,但谁都可以进去。我妈妈教数学,爸爸教地理,很多周边的农民会来班上,他们除了种田没有什么事情,有时间就来校园听课,很多时候,村民挤满了课堂。那时候真好,那才是学校真正的样子。”

在社交平台上,针对北大旁听群体曾有一条讨论:“想读北大,请通过公平的考核选拔机制。北大有一些网络公开课和慕课,可供社会人士学习。想享受和通过选拔机制才能进入北大学习的学生同样的课堂学习机会,本身就是一种不合理。”

尽管北大旁听生的历史已逾百年,但今天,我们仍能看到,围墙不仅仅以物理形式存在,它构建的封闭景观几乎嵌入中国文化肌理,其历史可以追溯到1500年前,在唐朝的长安城中,围合结构不但分割了公共空间,某种程度也划分了阶层属性。

在博士调研时,何志森同时意识到,围墙也可以不仅是一种控制隔绝的界限,它可以被逾越,也可以被居住,被占用,或者成为一个触发在地居民日常活动的媒介。

“围墙的设计需要考虑两边使用者的真实诉求,在许多自上而下操作的城市规划下,个体的需求被设计师和城市管理者忽视,围墙内外的空间变成了一块无人之地。”

在何志森的观察中,由于村民的自发行为,在集美大学和孙厝村的界墙沿线衍生出一道迷人的微型景观,村民改造利用了原本的围挡,变成面向学生的商业空间。在围墙的遮蔽下,商贩、保安和学生共同参与,创造了许多工作机会,比如搭建厨房、花店、打印店、小卖部等等。

摄影/何志森

“尽管围墙在地理上分开了学生和村民,但为了生存的需求与寻得更好生活的愿望,引领他们互惠互利,共同创造了这一非正规的微观经济体,悄无声息地穿透了看似坚不可摧的围墙。”

在何志森看来,封闭校园之下,教育失去了非常重要的“联结”功能,“缺少了对今天社会上大多数群体的接纳,大学校园就是一个孤岛。”

同样的观点也来自Nick Burns,《美洲季刊》的一位编辑,当他坐飞机穿越科罗拉多州博尔德市时,看到“校园的屋顶和合围形成一个自给自足的小世界,与周围的单户住宅网格完全不同”,他写下评论,“美国的精英大学正在与社会脱节。”

在评论中,Burns写道,“校园在设计上限制了学生和教师与来自更广泛的职业、教育水平和阶级背景的人接触的机会……剥夺了他们遇到社会不同角色的机会,从零售工人到房东,原本,这些互动会提醒学生,他们不会永远是学生。”

“以中央校园为主的大学生活缩小了学生对世界的看法,尤其是在大多数本科生住在校园里的大学。学校照顾了学生的所有需求——食物、住房、医疗保健、惩罚不当行为——可能会让年轻人变得更加幼稚。更糟糕的是,这会扭曲学生的认知—— 食物一直摆在眼前,触手可及,宿舍也总是干净的。”

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64